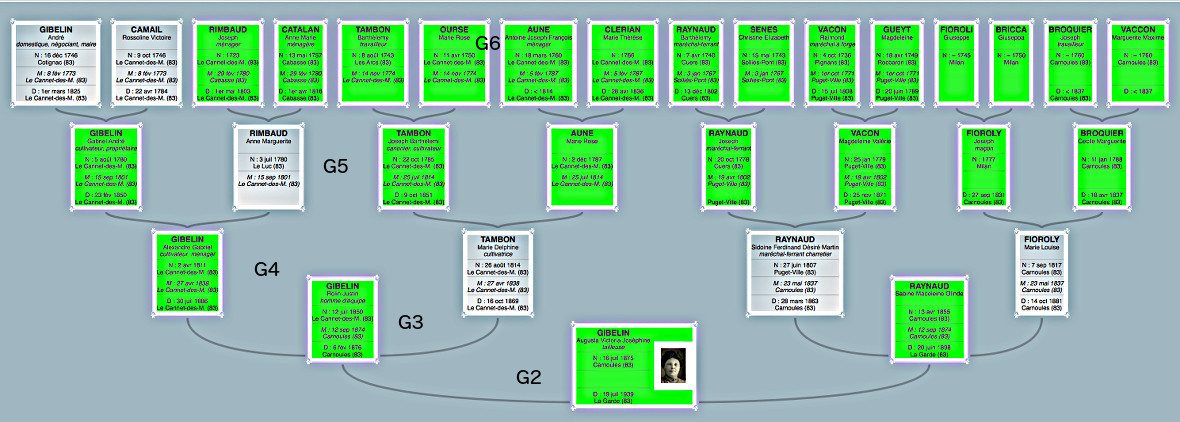

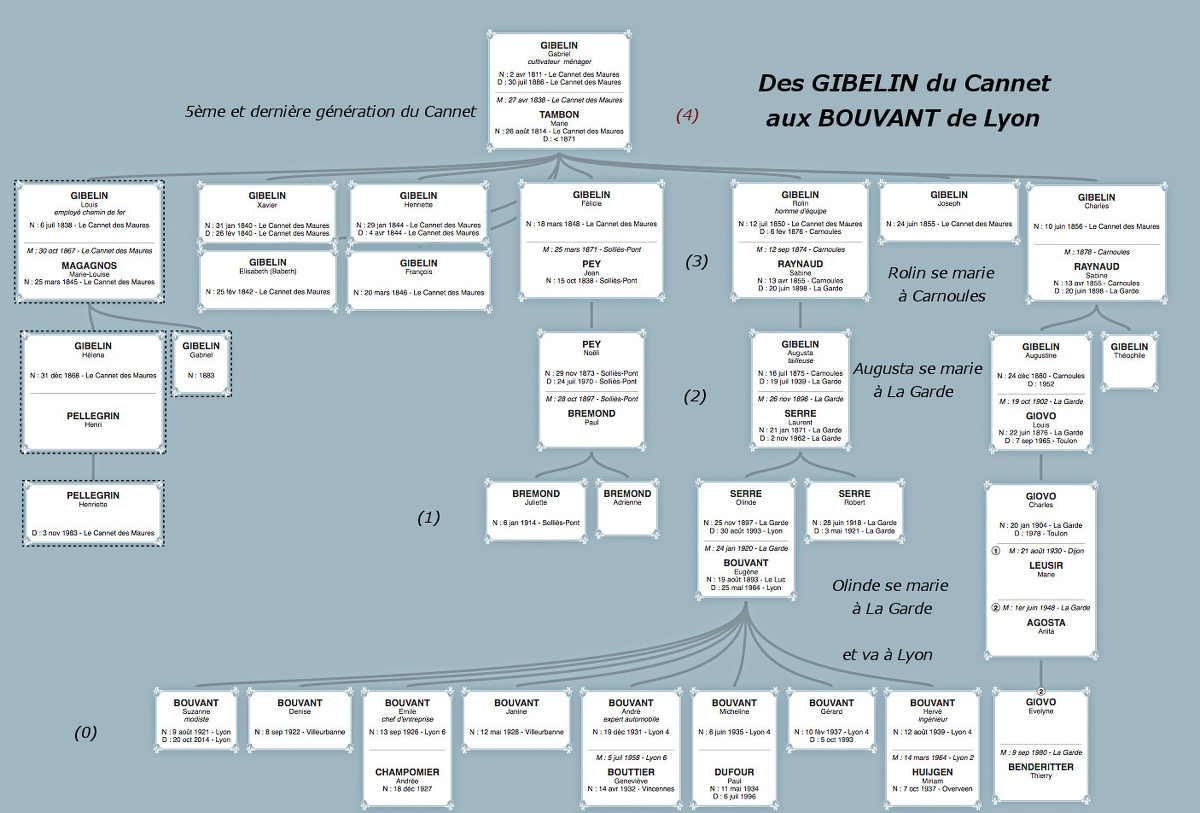

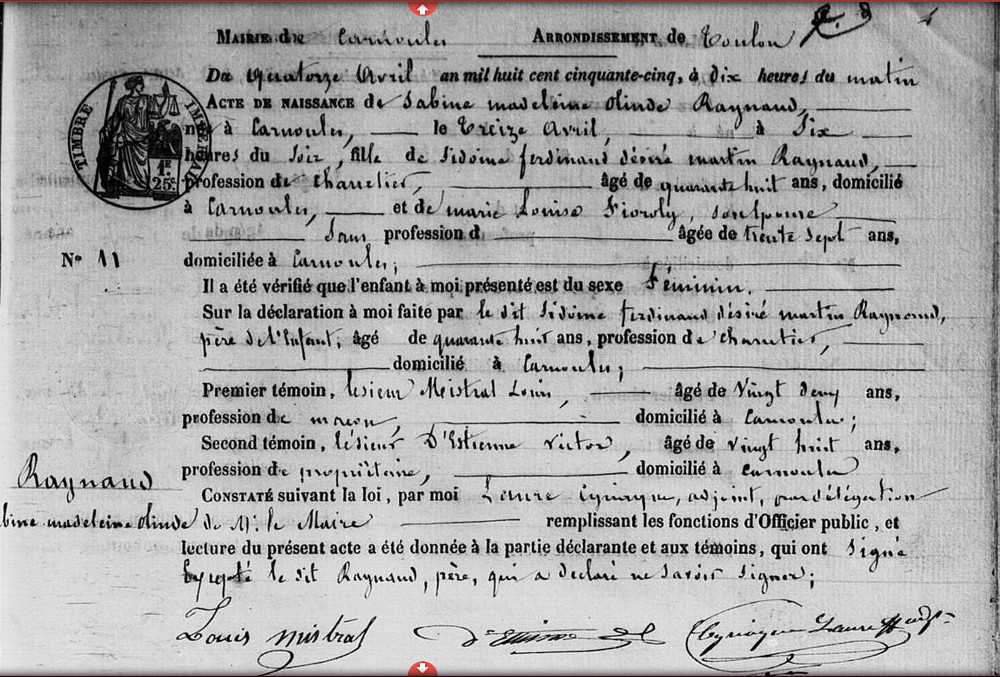

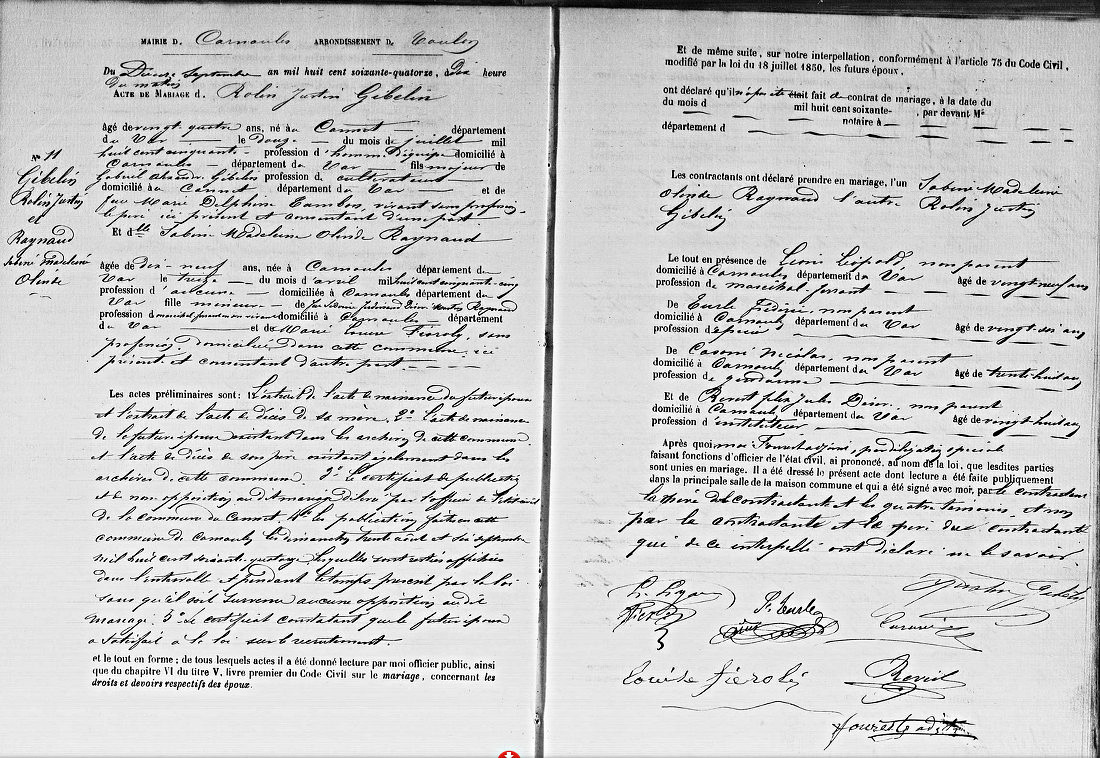

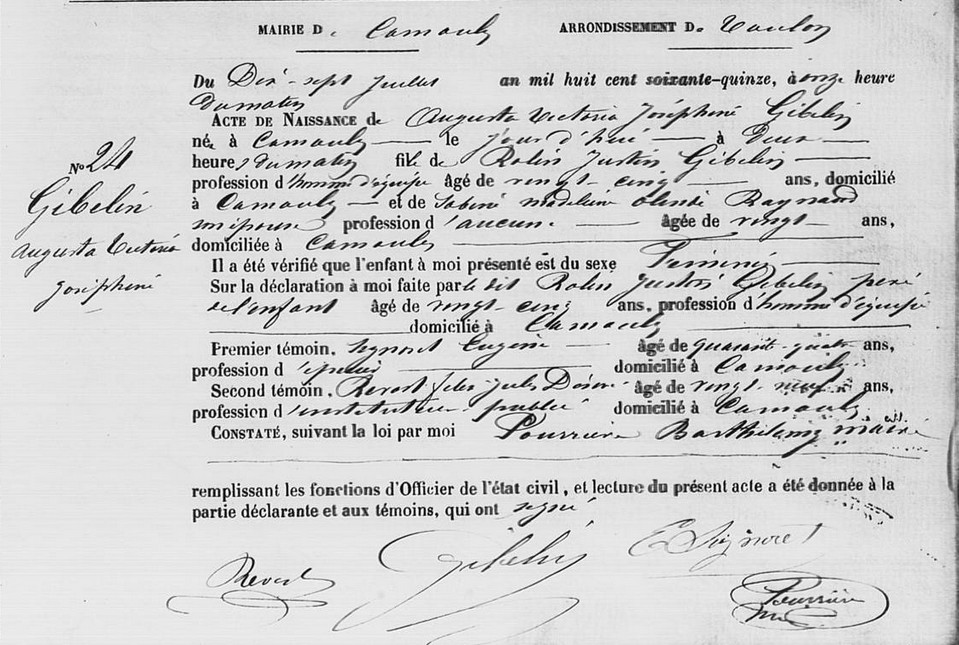

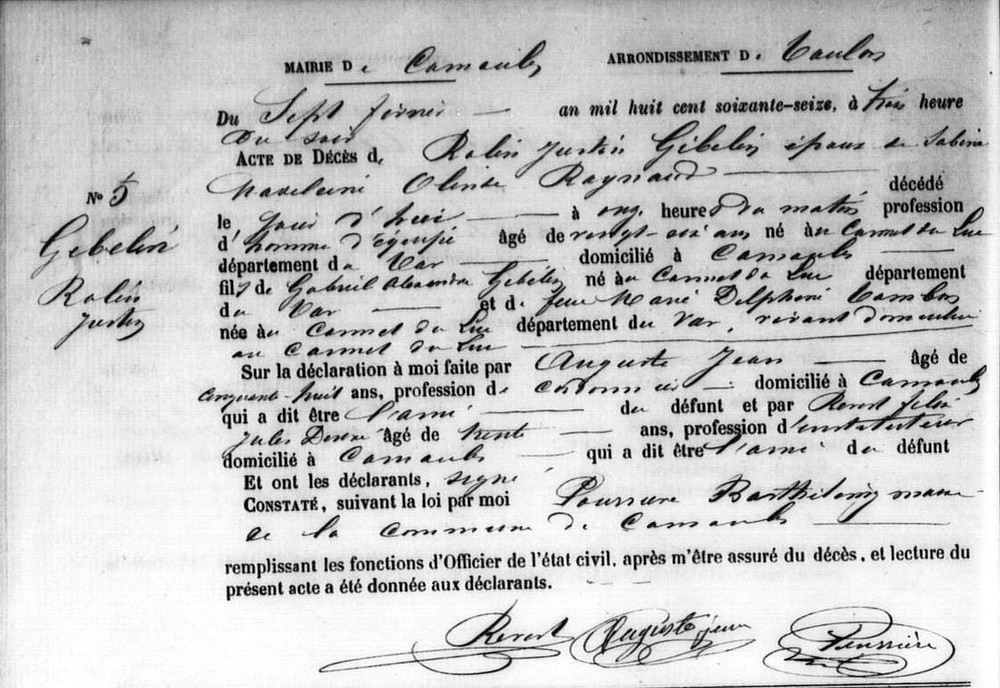

Augusta Victoria Joséphine Gibelin est née à Carnoules le 16 juillet 1875. Son père Justin Rolin Gibelin et sa mère Sabine Madeleine Olinde Raynaud s'étaient mariés 10 mois auparavant, mais un drame survint alors qu'elle avait à peine 6 mois, son père ouvrier aux chemins de fer était tué en gare de dépôt de locomotives de Carnoules.

Sa mère se remaria deux ans plus tard avec Charles Frédéric le jeune frère de son époux décédé, qui était boulanger, ils vinrent plus tard habiter La Garde où Augusta épousa en 1896 Laurent Serre ouvrier serrurier à l'Arsenal de Toulon.

Ce fut la dernière représentante des Gibelin du Cannet des Maures

Augusta eut comme l'autre grand mère Joséphine une vie discrète, lot des épouses et mères de leur époque accentué par des conditions de vie modestes. Si ele eut tardivement (en 1918) un fils qui mourut à 3 ans, c'est sa fille Olinde née dès 1897 qui va assurer une importante descendance à Lyon sous le nom de Bouvant.

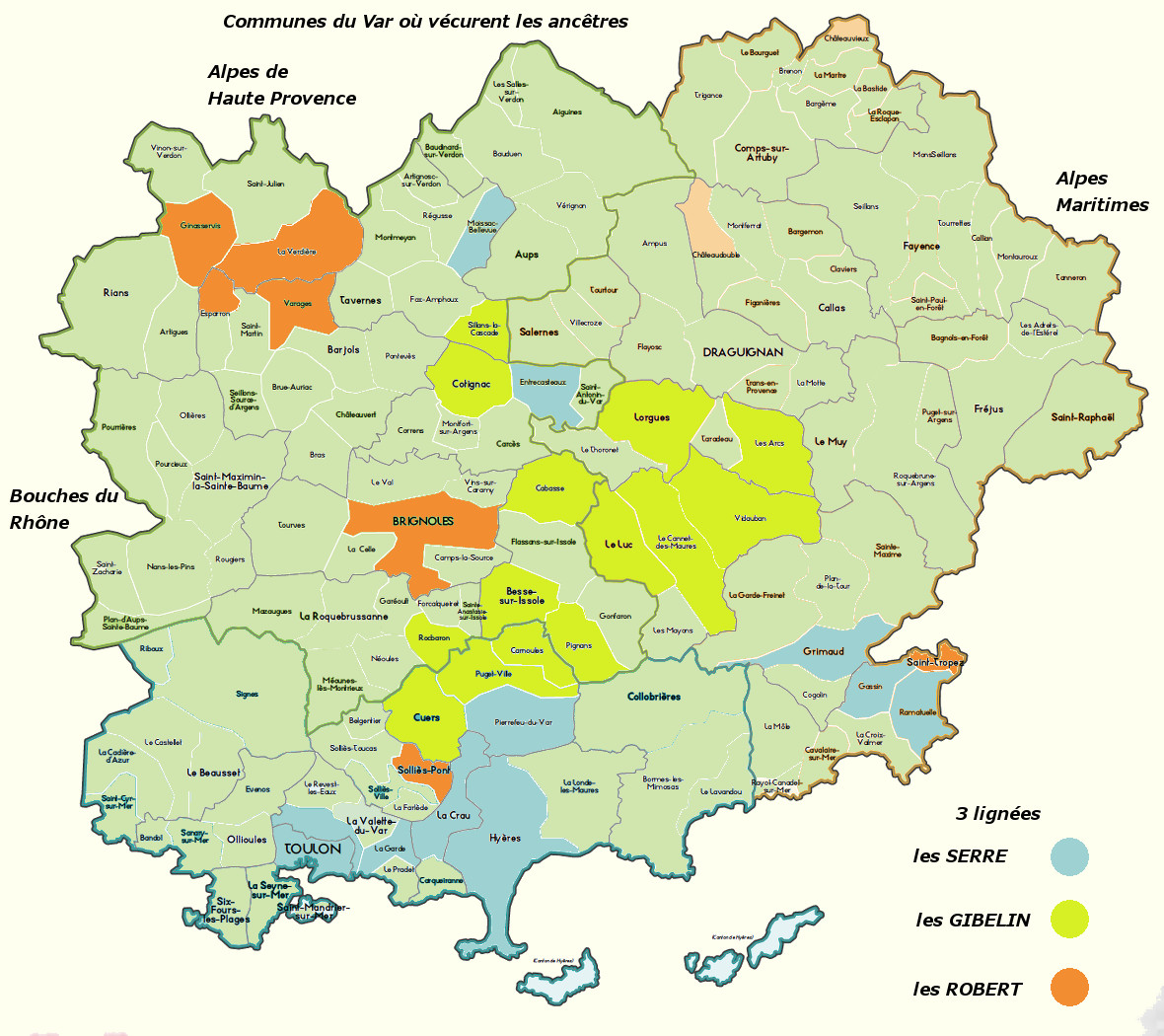

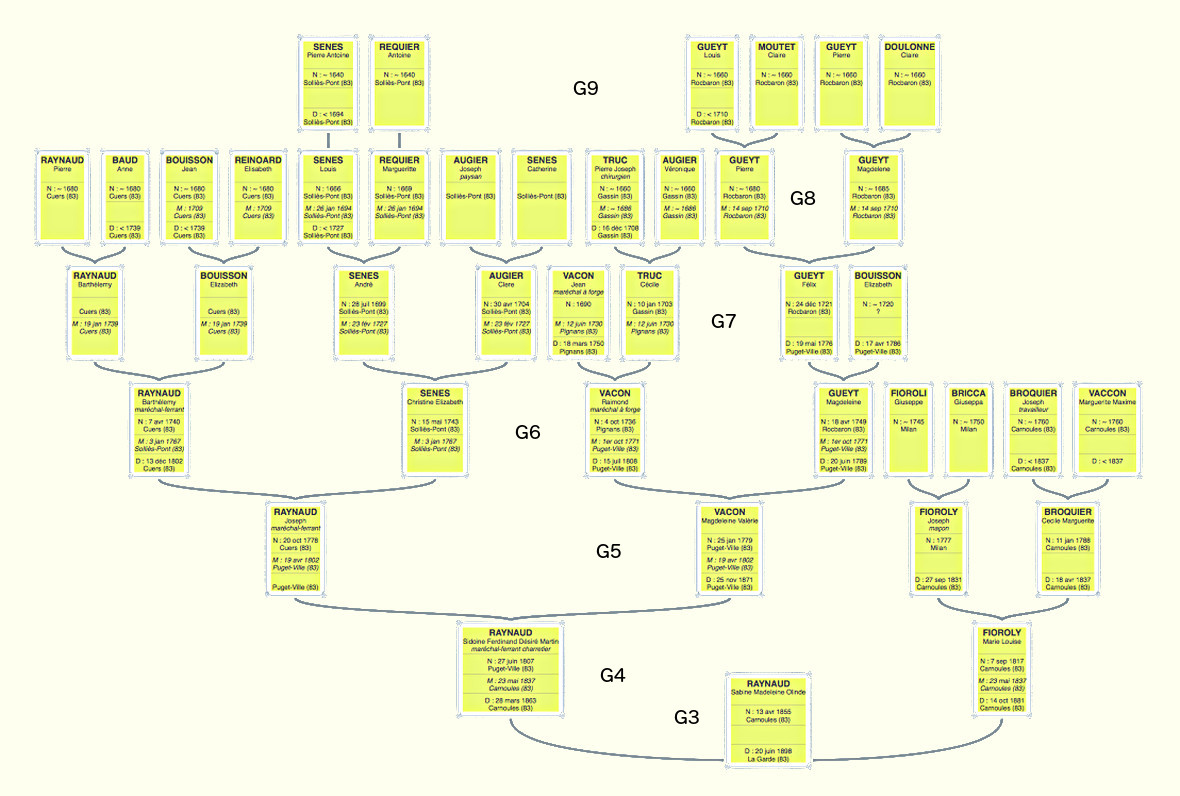

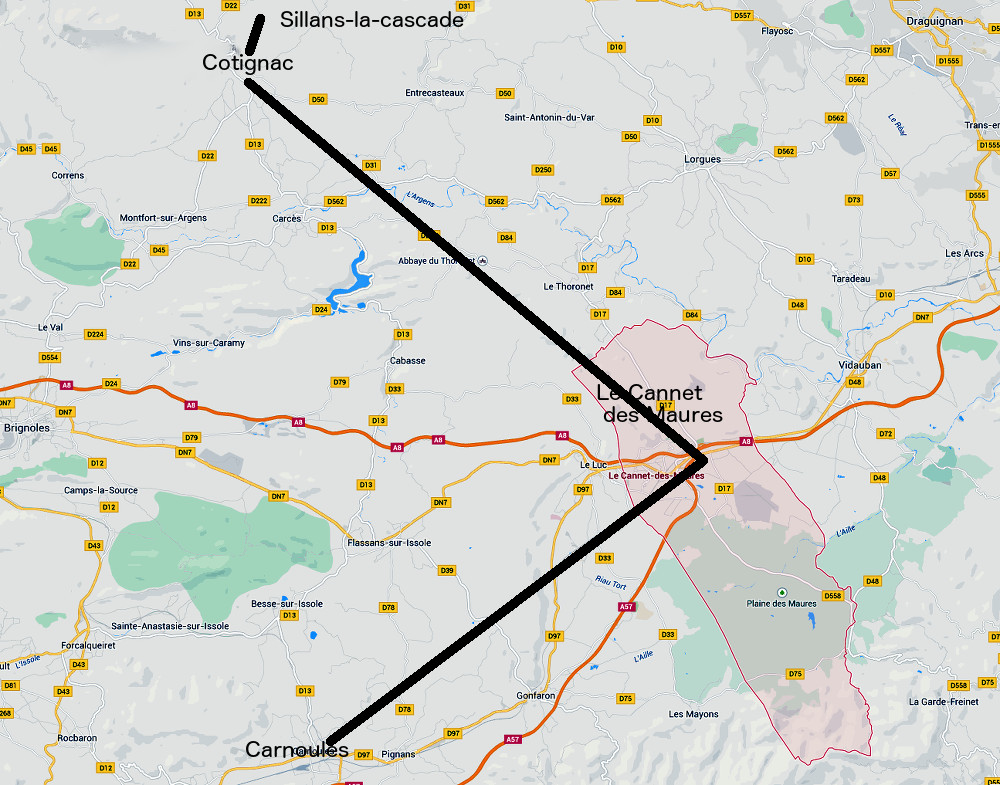

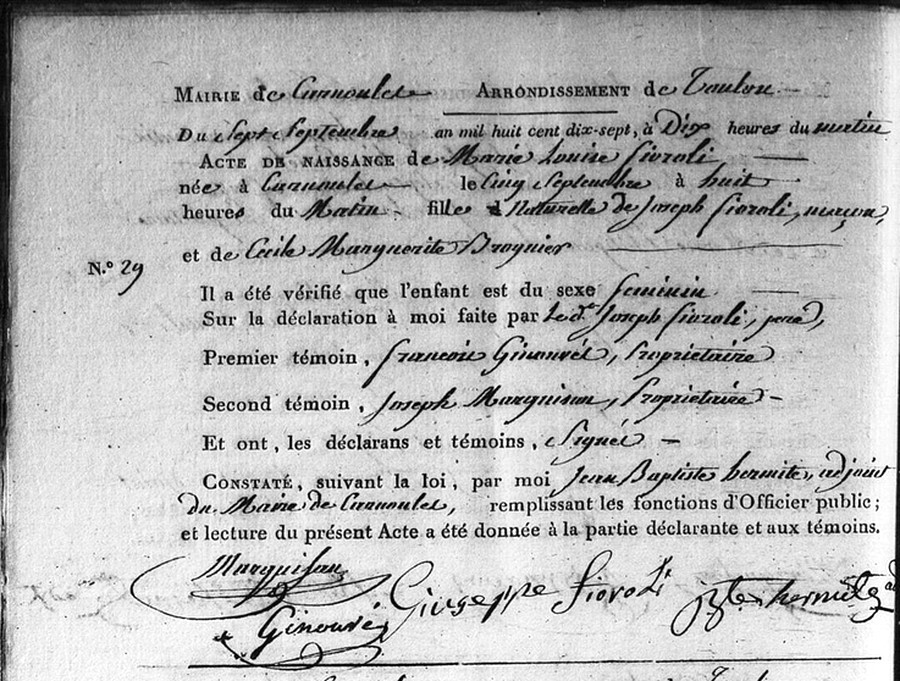

Le présent site s'attache à présenter d'une part des familles alliées à la lignée Gibelin, d'autre part aux ancêtres de Sabine Raynaud. Tous vécurent au coeur du département du Var, un seul apport extérieur, celui du grand père de Sabine Italien venu de Milan.

Les trois branches ancestrales sont bien localisées. Les Robert (devenus Bouvant avec Jules) vivent à l'extrémité nord et en Basses Alpes. Les Serre (devenus Bouvant avec Eugène) viennent du Haut Var, naviguent de l'est à l'ouest pour se fixer près de Toulon. Les Gibelin (devenus Serre avec Laurent) partent aussi du Haut Var, séjournent longuement en Centre Var pour venir rejoindre les Serre près de Toulon.

les éléments biographiques mis à jour sont visibles en cliquant sur l'étiquette de l'ancêtre

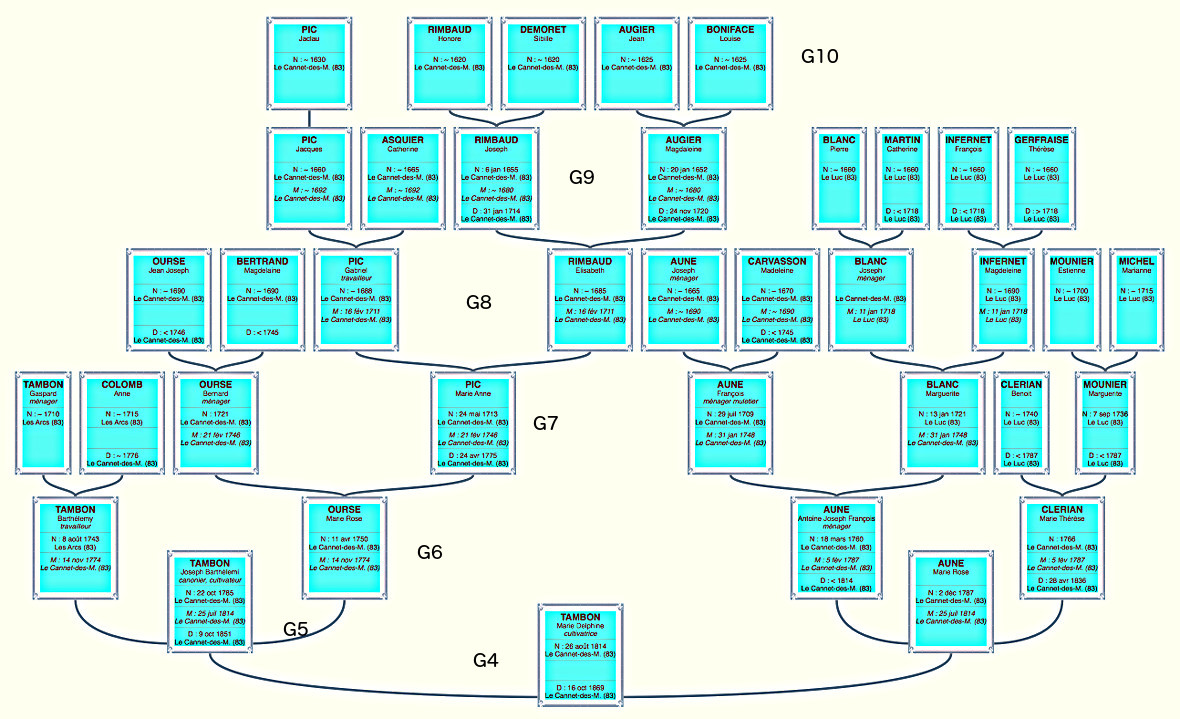

Les seize trisaïeux sont bien là, seuls les identités des deux Milanais n'ont pas été retrouvés à ce jour. Compte tenu du contenu des registres disponibles, les différentes branches des générations antérieures vont être représentées dans les tableaux suivants à partir des 6 ancêtres de couleur différenciée.

accès aux informations connues en cliquant sur l'étiquette de l'ancêtre

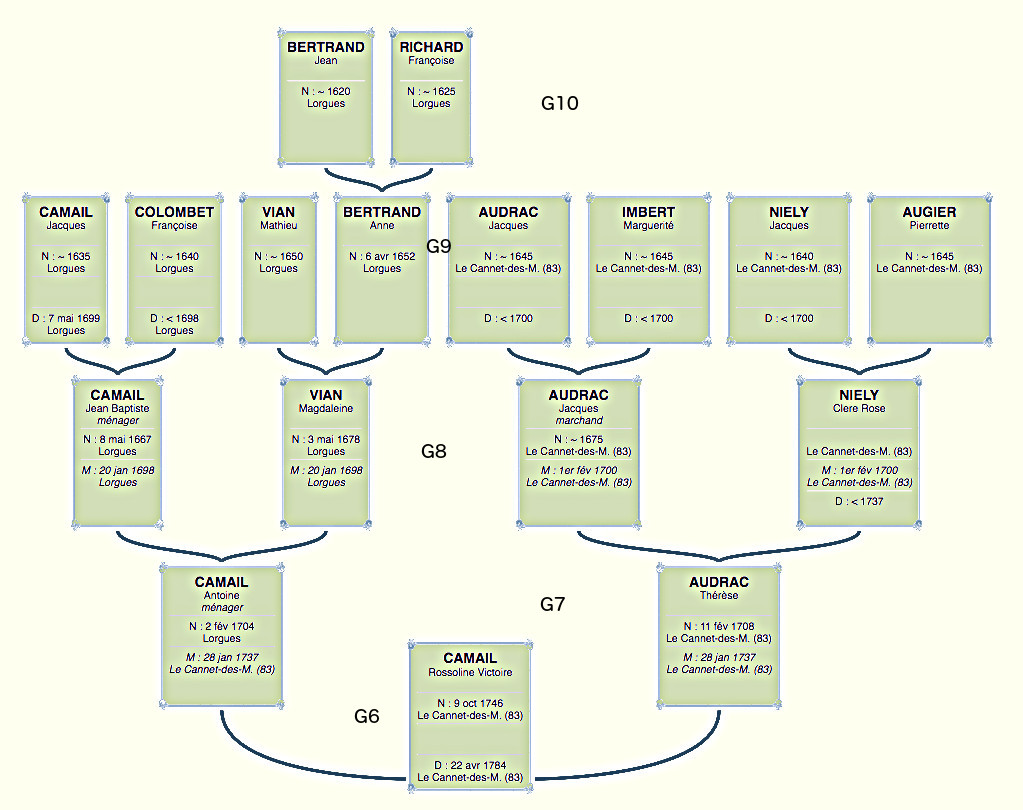

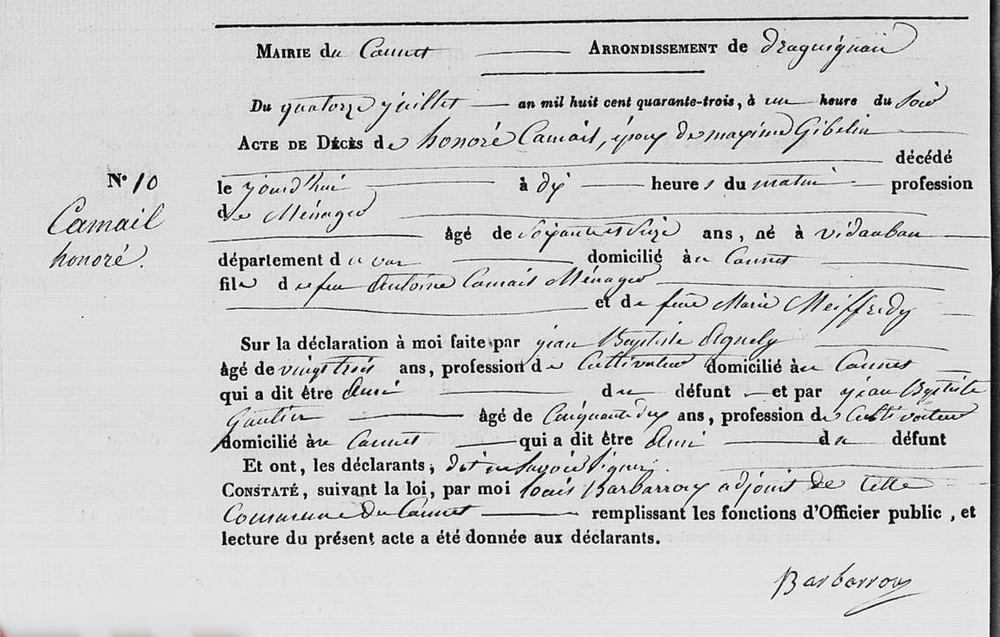

Les ancêtres d'Augusta : les Camail avec 8 familles alliées

accès aux informations connues en cliquant sur l'étiquette de l'ancêtre

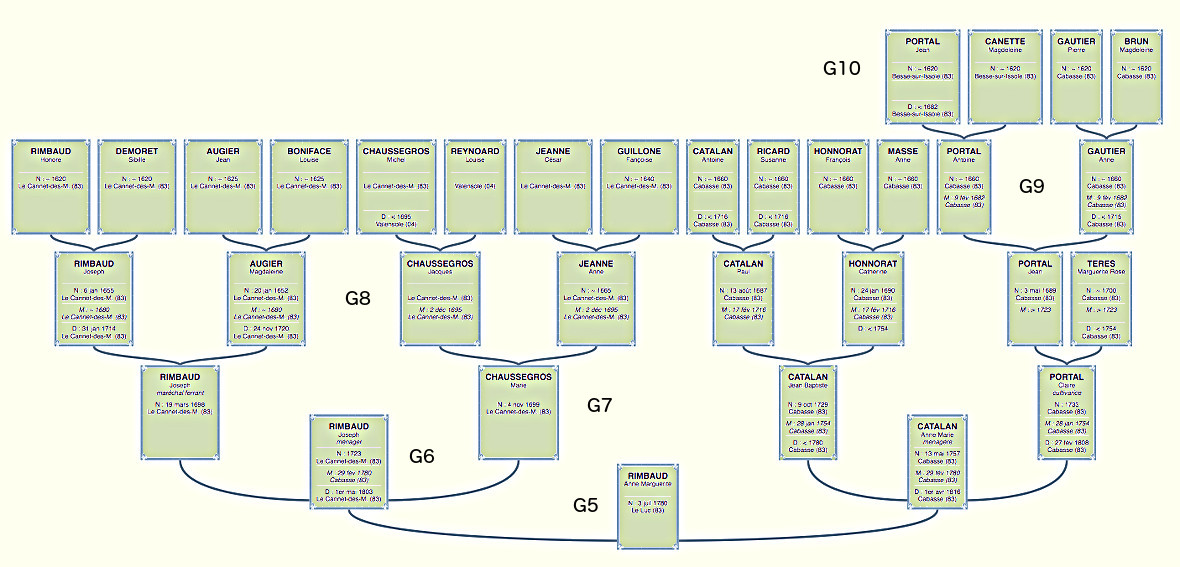

Les ancêtres d'Augusta : les Rimbaud avec 16 familles alliées

accès aux informations connues en cliquant sur l'étiquette de l'ancêtre

accès aux informations connues en cliquant sur l'étiquette de l'ancêtre

accès aux informations connues en cliquant sur l'étiquette de l'ancêtre

Le nom de Gibelin m’était connu dès ma prime enfance, car il était fréquemment cité par ma mère lorsqu’elle évoquait ses aïeux maternels. Ce qui accrédita pour moi, lorsque je pris connaissance des querelles florentines entre les Guelfes et les Gibelins que Dante a immortalisées, l’idée que notre famille provençale devait avoir de fortes origines italiennes.

On n'est pas tous des

Ritals

L’immigration pose des problèmes d’une toute autre ampleur en ce début du 21ème siècle, les différences de race, de religion et de culture étant plus profondes. Mais pour nos aïeux provençaux, l’intégration de leurs voisins italiens se fit sans difficultés. Ainsi, quelques dizaines d’années plus tard, quand les Espagnols exilés par la guerre civile vinrent à leur tour chercher refuge en France, ma mère aimait rapporter les propos savoureux de ces nouveaux Français, Italiens immigrés de première génération, qui se plaignaient de ce que les Espagnols "viennent manger le pain des Italiens en France".

Je me suis donc rendu à l’évidence : les Gibelin dont notre famille est issue, n’avaient rien à voir avec ces partisans de l’empereur qui ont sévi dans l’Italie médiévale et qui tiraient eux-mêmes l’origine de leur nom de Waibligen château souabe du Bad Wurtemberg fief de la dynastie des Hohenstaufen (je crois avoir perçu votre soupir de soulagement). Revenons donc sur terre (celle de Maurin des Maures) et acceptons que ces Gibelin qui peuplèrent le pays varois, aient eu un patronyme « bien de chez nous » ce qui, après tout, n’est déjà pas si mal.

A la conquête des

marches perdues

Or ce grand-père était décédé accidentellement 6 mois après la naissance de sa fille, la mère de ma mère, de ce fait ma grand-mère. Les circonstances de sa mort accidentelle en gare de Carnoules, furent déjà un premier point qui me poussait à en savoir plus. Et surtout, face au maigre faisceau d’indices de renseignements prodigués par ma mère, l’envie de découvrir quels étaient ces aïeux d’une Provence laborieuse et semble-t-il miséreuse.

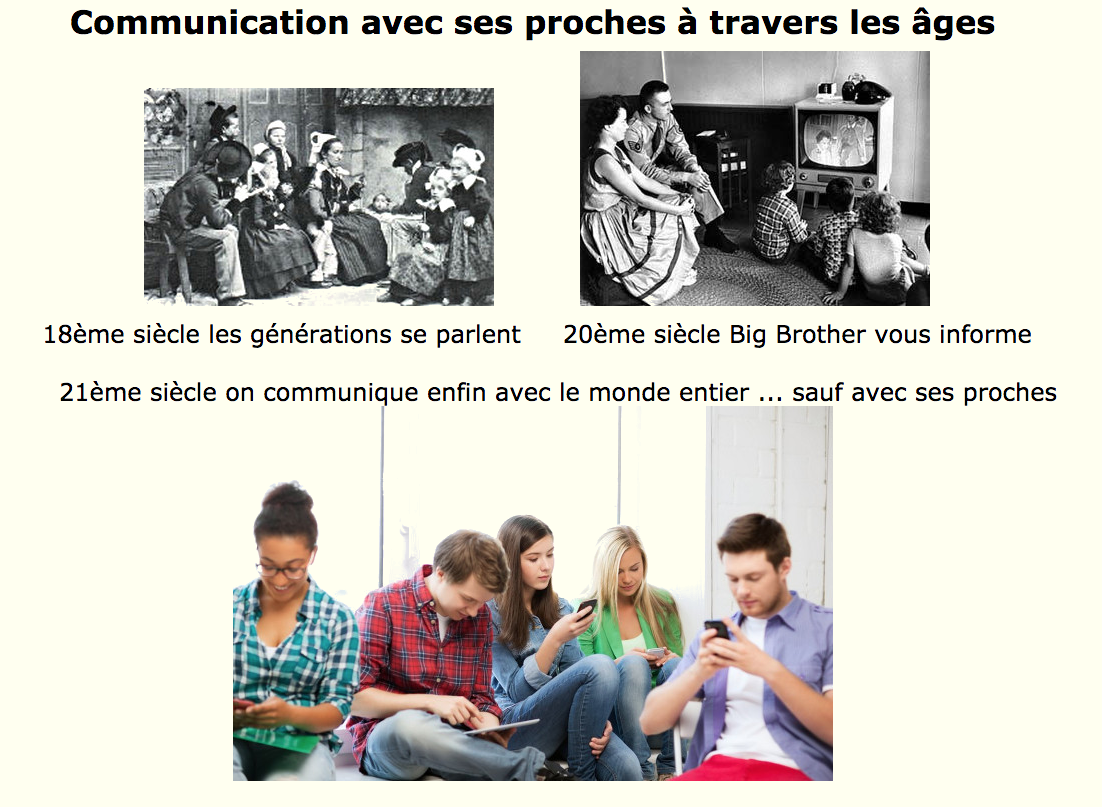

Il faut dire à ce point du récit que la quantité d’informations que délivraient les parents à leurs enfants sur leur jeunesse et à fortiori sur leurs origines, était d’une minceur insignifiante. Je pensais parfois que cela était dû (outre une grande différence d’âge pour ce qui me concerne) au fait qu’à cette époque, l’essentiel des préoccupations des parents était de travailler pour procurer à une nombreuse descendance les moyens de vivre dans de bonnes conditions alors qu’eux-mêmes étaient partis d’une situation économique et culturelle proche de la misère.

Mais je ne suis pas sûr que pour les générations actuelles, ce silence sur le passé de la famille ne soit pas encore entretenu, malgré le développement exponentiel des moyens des connaissances et de transmission de l’information.

Ma causticité habituelle me ferait plutôt dire à cause de plutôt que malgré en faisant le constat des millions de mes concitoyens scotchés sur leur smartphone en affectant d'ignorer qu'ils son entourés d'êtres vivants.

Toujours est-il que je ne disposais de rien sur l’existence de ces ancêtres à part quelques dates et une première liste de noms, transmise par une personne étrangère à la famille.

La façon dont celle-ci s’était procurée de tels renseignements m’a montré que tout un chacun pouvait aujourd’hui remonter dans les origines généalogiques de toutes les familles connues ou inconnues, en restant bien calé dans un fauteuil pour consulter des sites internet d’archives communales dont la numérisation s’effectue depuis les années 2000.

L'ère numérique au

secours de nos ancêtres

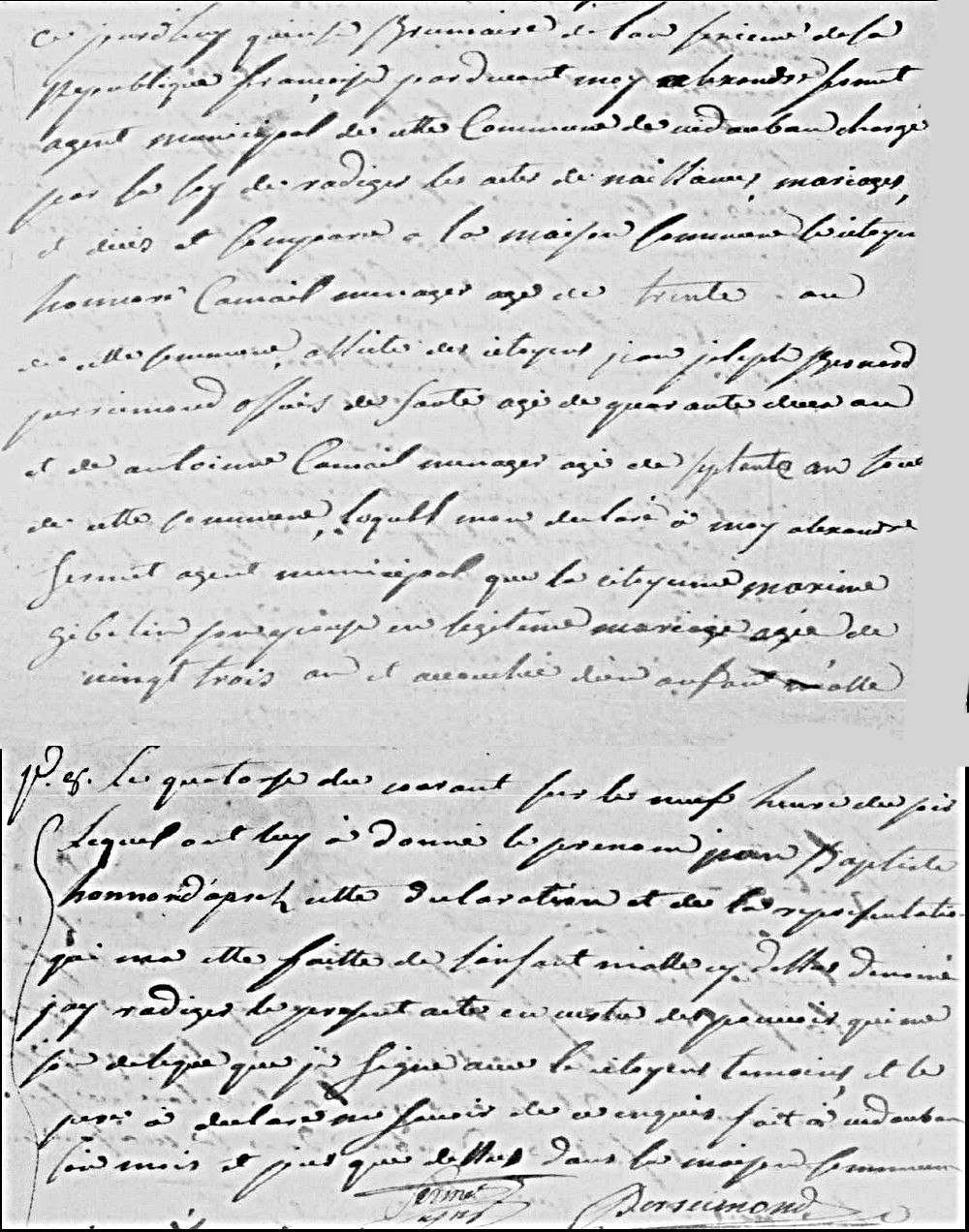

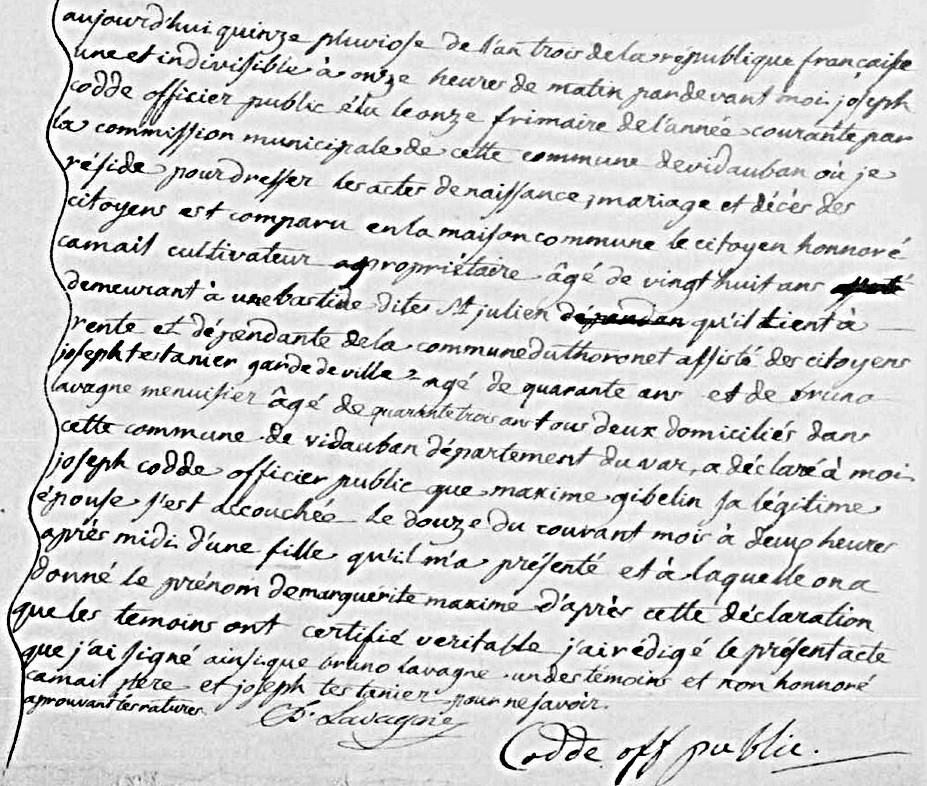

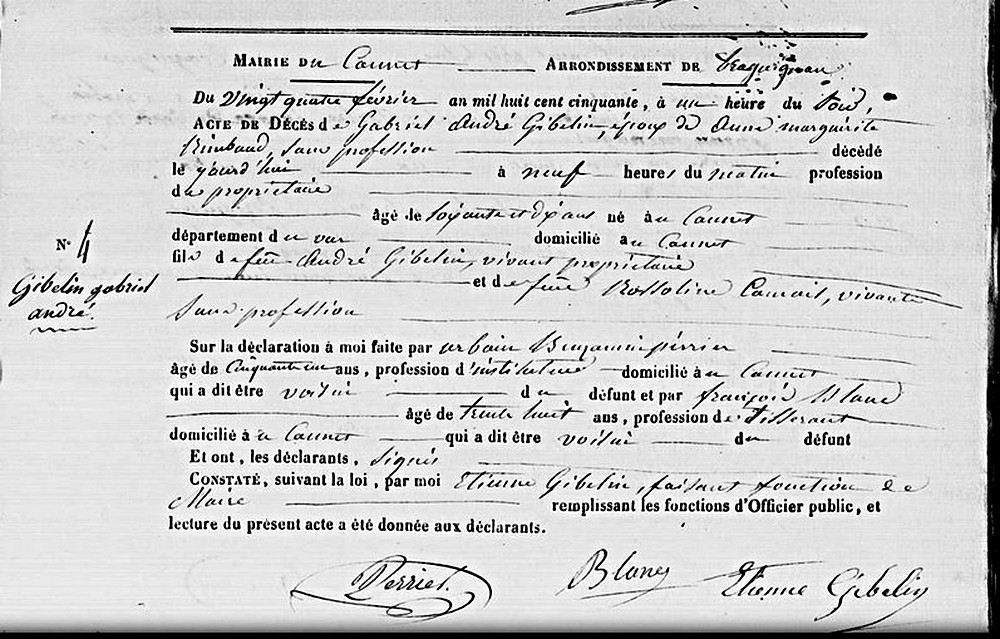

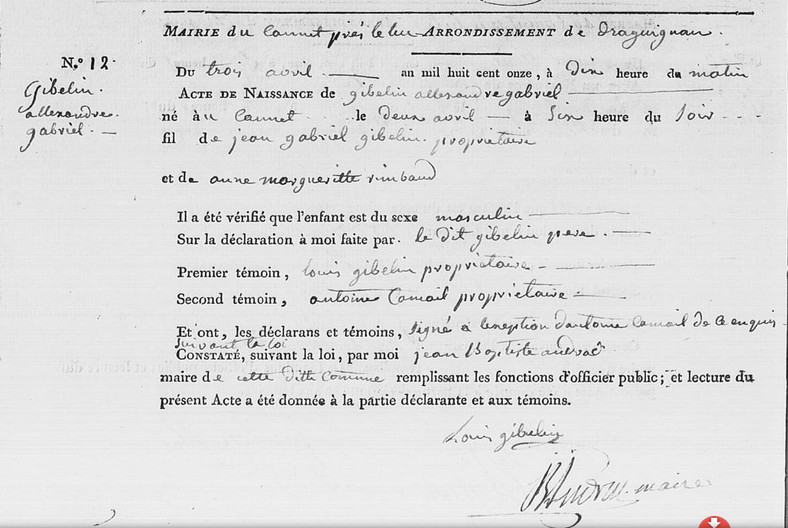

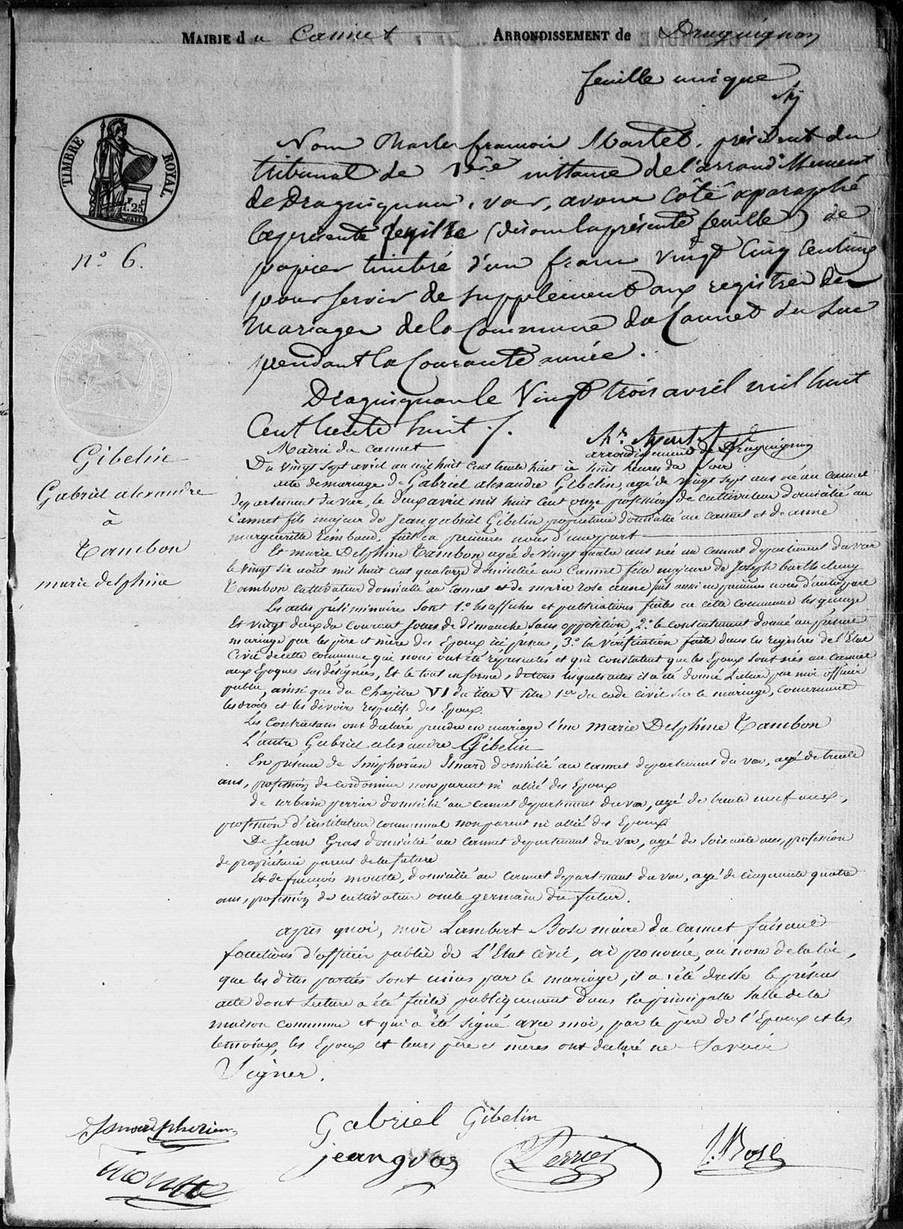

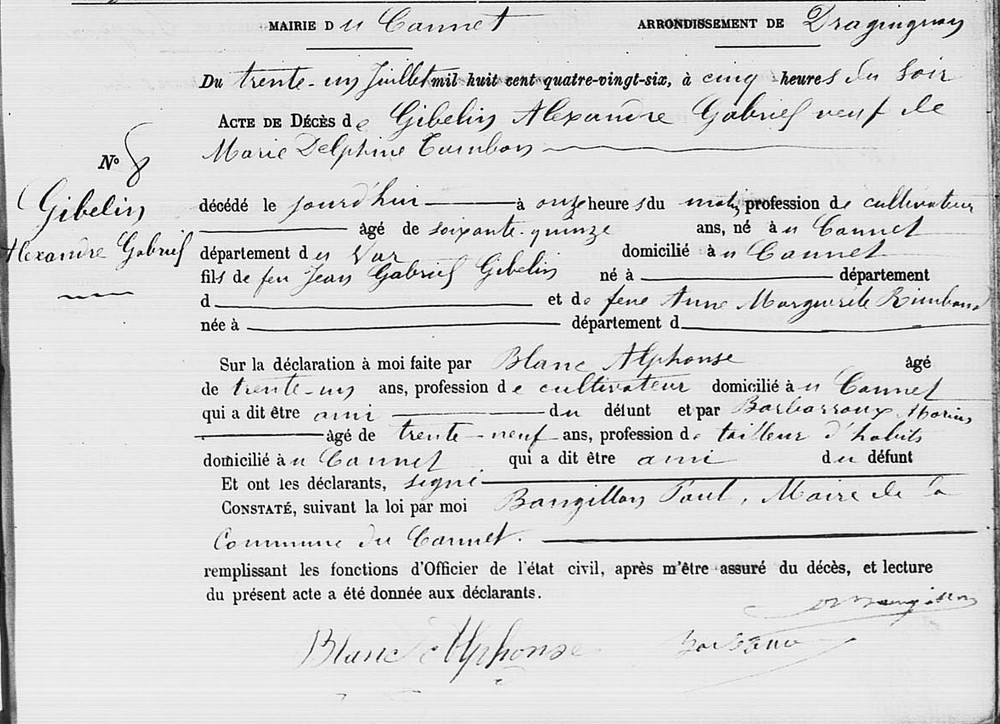

En attendant que les registres paroissiaux après remise en ordre éventuelle, soient tous scannés avec un apport de commentaires et un appareil critique et historique indispensables, ces documents visibles sur chacun des sites d'archives départementales, sont déjà devenus une mine d’or pour quiconque s’intéresse aux conditions de vie de ses ancêtres. En effet, au-delà des données strictement factuelles et donc très sèches, sur les naissances, mariages et décès, apparaissent en filigrane dans ces clichés numériques la vie des habitants des communes de la France profonde du 19ème siècle, essentiellement rurale, ce qui est le cas de notre famille comme de celles de la très grande majorité des Français

En écrivant ceci me vient en tête une chanson de ma prime jeunesse que j’ai toujours écoutée avec émotion, les deux uniques stations de TSF de l’époque la diffusaient souvent, heureusement car nous n’avions pas encore de lecteurs de disques. Les Trois Cloches narre en quelques couplets les 3 étapes de la vie d’un jeune paysan (au sens littéral de quelqu’un qui habite dans le pays) et le clocher rythme ces 3 phases par la tonalité de son tintement. J’ajoute pour ceux qui n’ont pas encore enregistré ce chef d’œuvre en MP3 dans leur i(pod ou phone ou pad ou nutile) qu’il était interprété pour l’accompagnement chanté et le bourdon par les Compagnons de la Chanson et pour la voix principale par Edith Piaf, excusez du peu. Ne faisons pas de passéisme mais l’émotion est toujours aussi vive 70 ans après, et ne faisons pas de rapprochement avec la pérennité du dernier top du hit parade de la semaine vendu à des millions d’exemplaire, laissons chaque chose à sa place.

Une lecture attentive, mais elle ne peut que l'être étant donné l’acharnement méthodique des greffiers paroissiaux et communaux à vouloir rendre illisible leurs textes qui ont de plus été maculés, fait surgir ces trois moments d’émotions, joies d’une famille, puis de deux réunies, puis tristesse sobre sans commentaire.

Ici tout est authentique

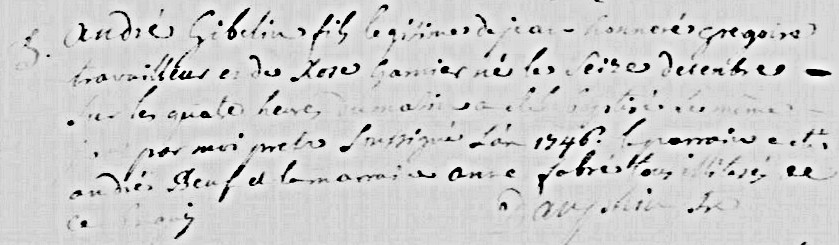

Entendons-nous bien : je ne vais pas maintenant vous raconter l’histoire d’une famille en vous fournissant des détails intéressants mais complètement apocryphes. Je sais que c’est devenu une pratique courante chez nombre de romanciers actuels, mais d’abord je n’en suis pas un, et puis les « vrais » commettent souvent en procédant ainsi de réels délits d’écriture. J’ai en tête le dernier "roman" que j’ai lu, écrit par un (mauvais) critique musical, sur le retour de Serge Prokofiev en URSS en pleine période stalinienne, ce que personne n’a jamais pu comprendre. On n’est pas plus avancé après cent vingt pages de banalités inventées telles des discussions de salons parisiens et des propos badins que l’on fait tenir à ce compositeur pourtant très discret.Ce que je souhaite est de restituer, au travers d’évènements factuels, l’évolution de nos ancêtres aux 18ème et 19ème siècle. J'en donnerai une illustration : pour un ancêtre (celui qui vint s'établir au Cannet des Maures vers 1750) le curé auteur de l’acte, signale qu’il est « illiteré » terme de l’époque pour qualifier quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire; c'est donc une autre personne qui doit signer à sa place l’acte de naissance de son premier enfant. Pour le troisième il n’aura plus besoin de personne, une belle calligraphie appliquée montre qu’il aura entre temps appris à lire et écrire. Un peu plus tard, ce même aïeul signera tous les actes de la commune car il en sera devenu maire.

Vous pouvez certainement imaginer ce que cette découverte a provoqué chez son arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils (c'est ainsi que les logiciels d'arbre généalogique me qualifient). Un sentiment mêlé de joie, de fierté, de reconnaissance émue qui m'a fait souhaiter en savoir plus à la fois sur ce "père" (en attendant de remonter plus loin) de la dynastie Gibelin, mais aussi sur toute la chaîne de ses descendants qui sont mes ascendants.

Registres paroissiaux et Etat Civil, mines d'or pour orpailleurs historiens

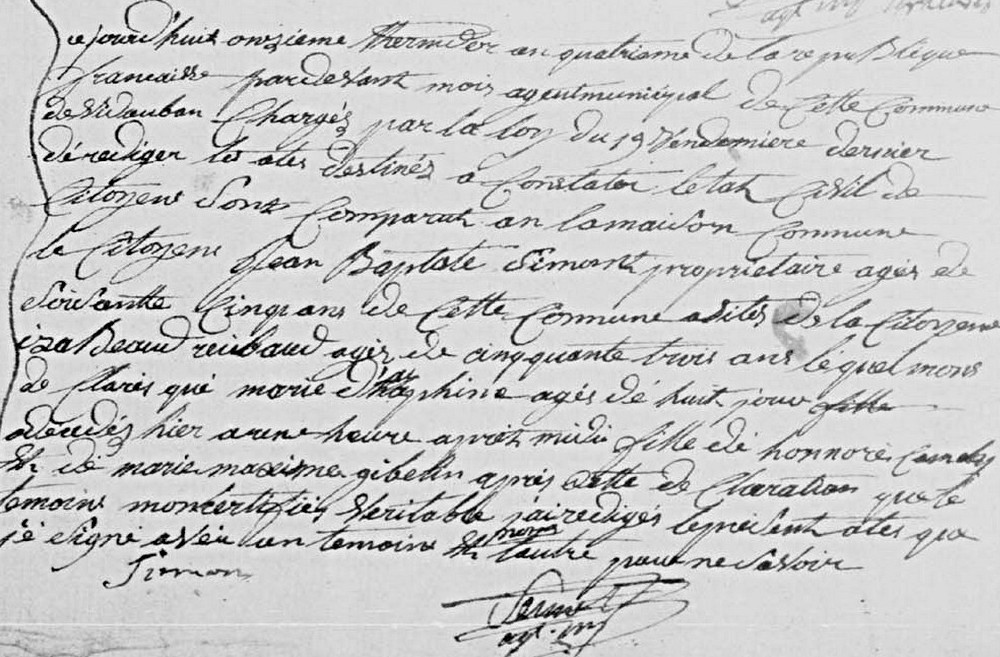

Encore un mot sur la nature des données que l’on peut recueillir. Avant la Révolution, il n'y avait pas de communes, mais des paroisses. Tous les évènements de la vie, au sens de l’Eglise catholique, étaient notés par les curés qui tenaient à jour un registre paroissial chronologique et unique pour baptêmes, bénédictions nuptiales et sépultures. Ce qu'en terme républicain nous qualifions de naissance, mariage et décès. Mais en consultant n’importe quelle page au hasard, on peut dire sans être taxé d’anticléricalisme, que les qualités de curé et de greffier étaient apparemment incompatibles.Changement de décor en 1792, de forme d’abord avec le calendrier révolutionnaire. Déterminer que le 18 thermidor an XII est le 6 août 1804 ne peut se faire sans l’aide d’une table de correspondance. En effet les 12 mois révolutionnaires aux noms si poétiques démarrent en vendémiaire, entre ce qui est pour nous le 22 et le 24 septembre, et sont en constant décalage puisqu'ils ont une durée unique de 30 jours. Ce qui conduit, comme l'avaient fait les Mayas, à placer 5 voire 6 jours complémentaires en fin d'année pour rattraper l'année solaire.

Changement de fond surtout, car ce sont les communes qui enregistrent de façon séparée mais toujours chronologique, les naissances, les mariages et les morts. Le texte est en général plus lisible, quoique encore parfois « patte de mouche ».

La consultation des actes de décès donne une idée de la faible espérance de vie de nos ancêtres des campagnes du 19ème siècle. On imagine parmi les causes, l’hygiène, la malnutrition, et puis les épidémies, comme lorsque l’on voit une série de feuilles consécutives relatant en quelques semaines la disparition de toute une famille, enfants et parents, voire la moitié du village (années de peste).

Les actes de naissances enregistrant les enfants trouvés (parfois un par semaine dans de petites communes) donnent paradoxalement le plus de détails sur les nouveaux nés, mais ce sont des informations dérisoires, en vue de permettre une éventuelle identification. Il est fait une description méticuleuse que je trouve assez terrifiante, des seules choses dont on dispose : les pauvres effets, lambeaux de vêtements laissés sur l’enfant.

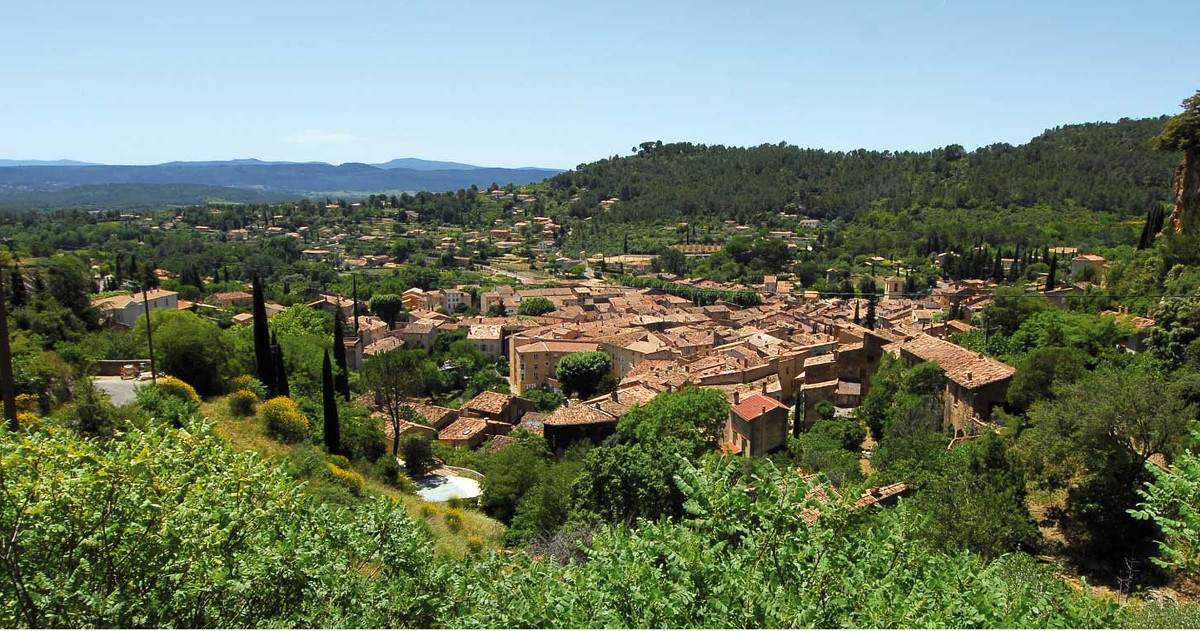

La plaine des Maures

berceau de la famille

La situation était encore précaire lorsqu’au milieu des années 1960 son fils Gérard donc mon frère, a essayé de faire pousser des carottes dans un champ qu’il cultivait dans cette même commune. Après moult transports de barriques d'eau avec son véhicule, il a du renoncer laissant sur place, tel Jean de Florette, son énergie et ses illusions.

Non ce n’était en rien la Provence verte, et si l’on veut se faire une idée de la condition de nos aïeux du centre Var, il faut avoir plutôt à l’esprit ces combats pour la possession de l’eau qu’a romancés Marcel Pagnol dans Manon des Sources. Rassurons-nous, il n’a été relevé aucun Ugolin ni Papet sur les listes trouvées dans les registres communaux concernant nos familles Gibelin ou Serre. Mais il est aisé d’imaginer ce qui a pu arriver à tel ou tel d’entre eux quand on voit que sa profession a évolué au fil des registres, donc des années, passant de propriétaire à agriculteur puis simple ménager.

Soyons plus précis pour évoquer ce pays de façon littéraire. La Provence est connue du reste de la France principalement par les écrits de quatre écrivains. Le plus célèbre est Frédéric Mistral qui a, avec Daudet, romancé le folklore d’un secteur bien déterminé autour du delta du Rhône, Arles et la plaine de la Crau. Mais notre Provence à nous n’est pas celle de Mireille.

Jean Giono grand classique de la littérature est l’homme de la Provence du Haut, de ce département qui s’appelait autrefois les Basses-Alpes et que l’on a rebaptisé Alpes de Hautes Provence, ce qui entre nous a une toute autre allure, ne trouvez-vous pas ? C'est la Provence de l'autre grand-mère, celle des Robert. Elle est d'une plus grande rudesse de climat, avec une nature parfois cruelle, que l’on se rappelle de Regain ou Un de Baumugnes. Mais la sécheresse, qui est au centre des préoccupations, a bien été partagée par tous les ancêtres, Serre, Gibelin ou Robert.

Une part de Pagnol se rapproche aussi de cette atmosphère comme on l’a vu avec la lutte pour l’eau. Mais l’essentiel de sa renommée repose sur les bons mots ou les galéjades marseillaises très populaires, ce qui nous situe, disons, dans une autre Provence, que nous ne dénigrerons pas car nous l'aimons bien celle-là aussi.

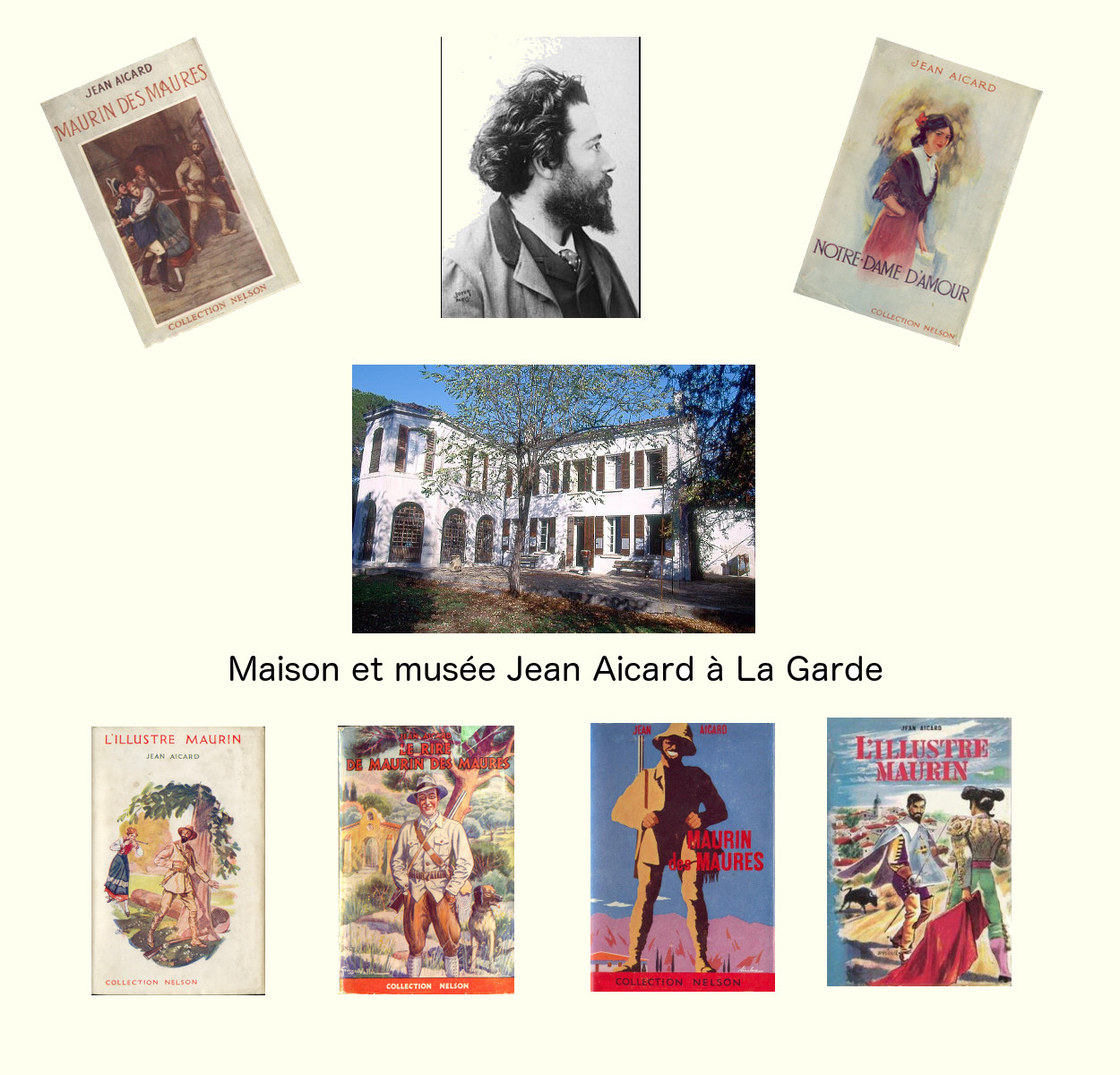

L’idée la plus juste de « notre » Provence nous l’aurons avec le quatrième écrivain Jean Aicard qui nous est cher à double titre. D’abord bien sûr parce qu’il écrit sur notre territoire qui est le sien, les titres de ses romans les plus connus l’évoquent avec force : Maurin des Maures, Gaspard de Besse. Nous les dédions à nos ancêtres Gibelin et Serre qui à cette époque apprenaient à lire.

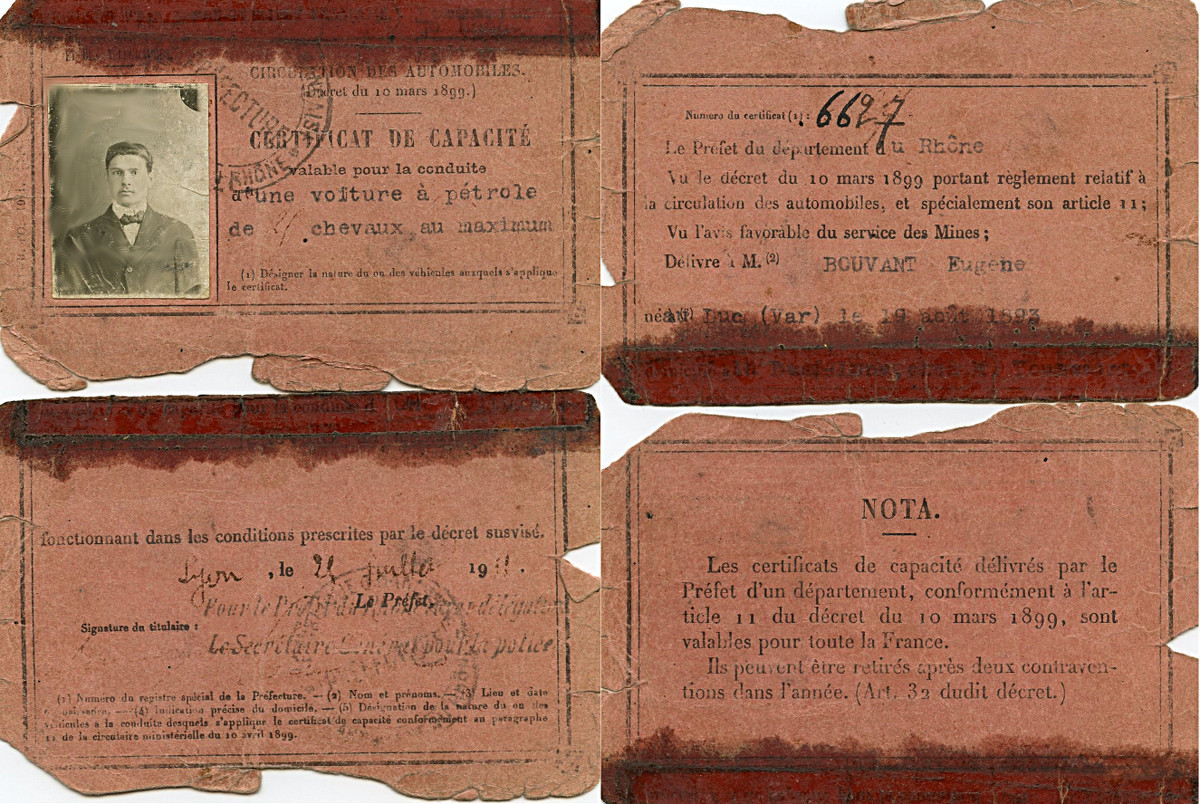

Plus tard s’est produit un événement dont la célébrité locale est à l'origine. Il avait eu un accident de la circulation en 1915 et ne pouvait plus conduire. Le préfet maritime, pour lui être agréable, lui a détaché fin 1918 comme chauffeur un jeune marin en cours de démobilisation car il avait son permis de conduire (chose assez exceptionnelle à l’époque).

C’est donc en allant chaque jour relever le courrier de l’écrivain au bureau de poste de La Garde que le matelot Eugène a trouvé charmante la préposée qui venait d’être recrutée après avoir mis fin à ses études, elle portait le prénom d’Olinde. Il est bien normal que Jean Aicard soit au cœur de ce récit qu'il a suscité sans le savoir et que nous pouvons lui dédier car sans lui n’auraient pu voir le jour ma fratrie de huit enfants, nos quinze enfants et leurs suites.

Cette commune du Centre Var est bien connue car elle est devenue autour des années 1990 la nouvelle coqueluche d’une certaine bourgeoisie voulant refaire en ces lieux ce qui avait si bien réussi en d’autres tel Saint-Tropez cinquante années plus tôt, ou Gordes plus récemment. Surfant sur cette vogue nombre d’accueils en chambres d’hôtes ont été créés dans des maisons neuves de lotissements sans charme en campagne proche et dans d’anciennes maisons de maîtres poussièreuses du centre.

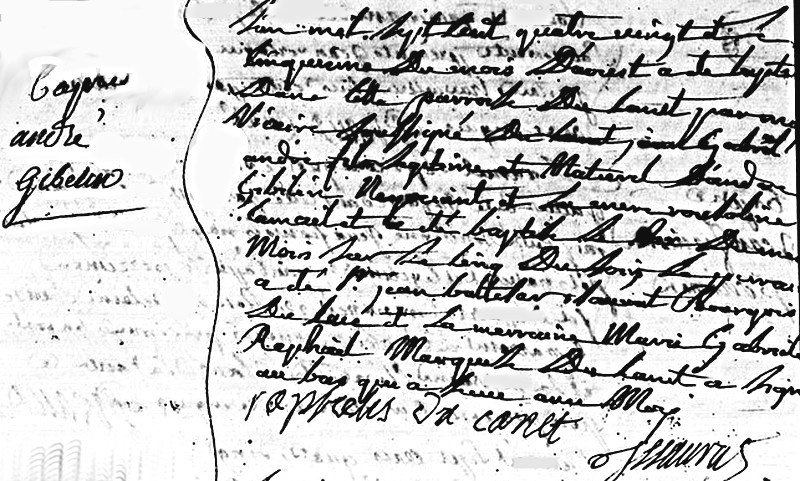

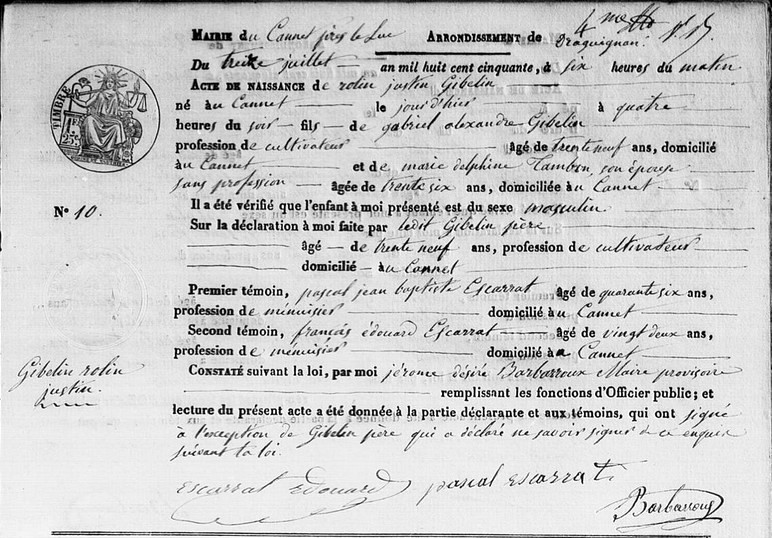

André Gibelin fils légitime de Jean Honnoré Grégoire et de Rose Garnier né le seize décembre sur les quatre heurs du matin a été baptisé le même jour par moi prêtre soussigné l'an 1746. Le parrain a été André Beuf et la marraine Anne Fabres tous illiterés de ce enquis (signé) Dauphin prêtre

Il vient au Canet près le Luc et trouve un emploi chez la marquise de Colbert

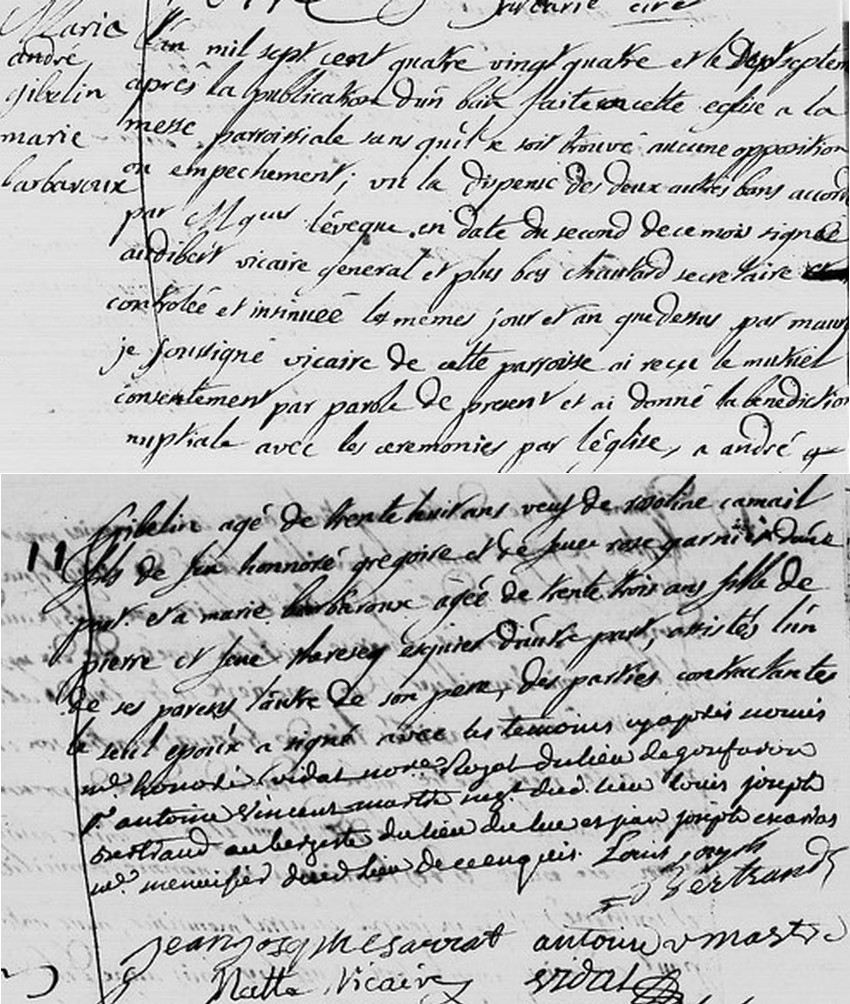

C’est donc aux pas d’André que nous nous allons nous attacher, nous éloignant de Cotignac pour un ancrage en la commune du Canet près le Luc, à une petite vingtaine de kilomètres de là. Peuplée aujourd'hui de quatre mille habitants elle est devenue Le Cannet des Maures. Elle est au coeur de la Plaine des Maures, nom donné à la seule réserve classée du Var, créée à la suite de vicissitudes occasionnées par l’urbanisation, notamment la bataille médiatisée pour la survie de la tortue d’Hermann.A l’époque, dans les années 1770, hors l’ancien village niché sur son promontoire haut de 130 mètres (aujourd’hui le Vieux-Cannet très beau hameau de vieilles bâtisses en pierre blotties autour de l’Eglise en surplomb) les fermes devaient être disséminées dans la plaine autour du château du marquis de Colbert et certainement sous sa dépendance. C’est ce château qui a arrêté les pas de notre André puisqu’il a été engagé dans les années 1760 comme domestique de la marquise de Colbert. La relation de son mariage par le curé de la paroisse est très explicite. Nous sommes dans l’Ancien Régime, c’est donc l’Eglise qui gère tout, de la naissance à la mort. Elle a instauré une obligation de 3 annonces préalables de mariages faites en chaire par le curé lors de l’office dominical, pratique reprise après la révolution par les bans républicains publiés en mairies.

Il épouse une paysanne filleule de la marquise

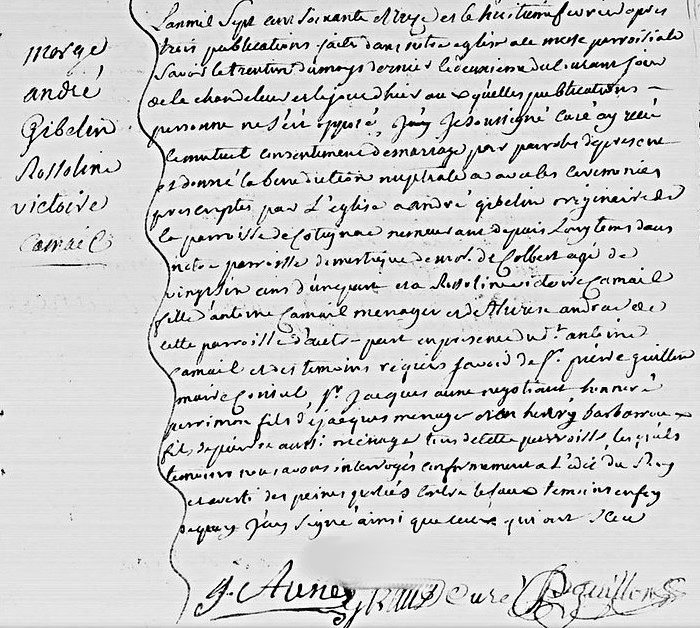

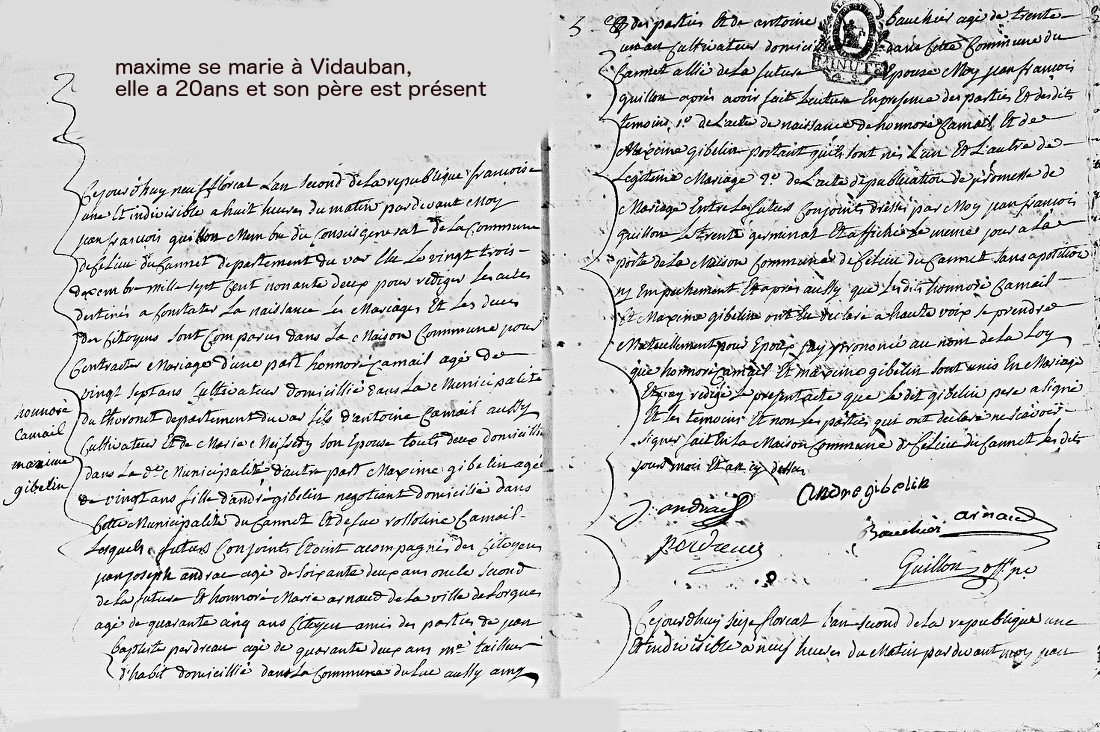

Ce mariage est prononcé le 8 février 1773 à l’église après les trois annonces en chaire des deux semaines précédentes et du matin même jour de la Chandeleur, elles n’ont donné lieu à aucune opposition.

Il est confirmé qu’André est né dans la « paroisse » de Cotignac il y a 26 ans mais qu’il réside déjà depuis longtemps dans cette paroisse.

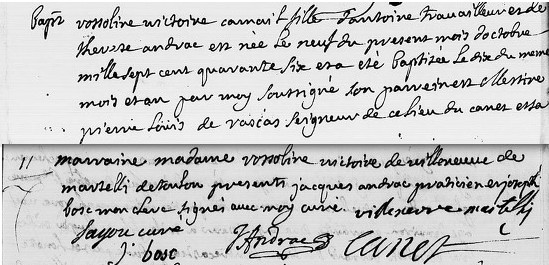

Son épouse est Rossoline Victoire Camail, fille de Antoine Camail ménager et de Thérèse Audrac.

Au-delà de son acte de mariage, c’est une meilleure connaissance de la jeune mariée qui permet d’éclairer de façon significative le processus d’ascension sociale d’André.

Il est dommage que le curé n’ait pas indiqué la profession de Rossoline. Cela aurait permis de limiter le champ des supputations possibles sur notre ancêtre Rossoline qui disparaîtra relativement jeune après avoir donné naissance aux cinq acteurs principaux de la « dynastie » des Gibelin du Cannet du 19ème siècle.

On peut supposer qu’André soit devenu domestique de la famille de Colbert grâce au soutien de sa jeune amie qui était filleule du maître des lieux, ou qu’il a simplement fait sa connaissance après avoir pu être admis grâce à une autre intervention. Une certitude est que c’est bien la proximité de relations avec les châtelains du pays qui a permis au couple de s’élever dans la hiérarchie sociale.

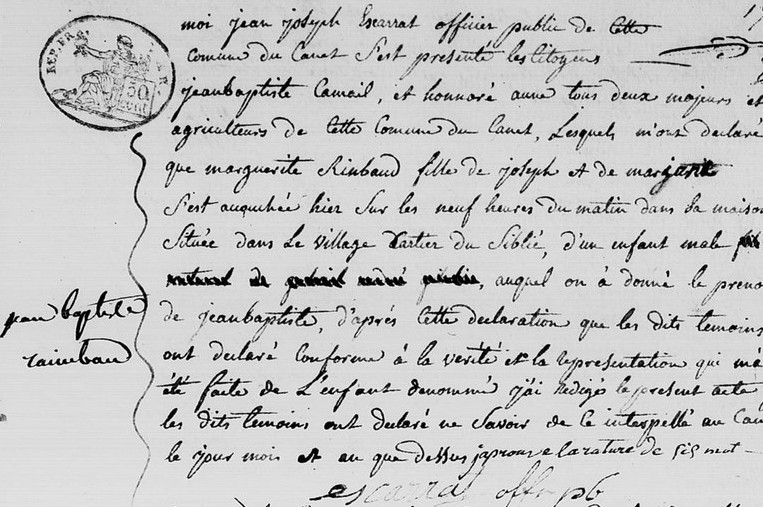

La naissance de sept enfants, un chaque année paire

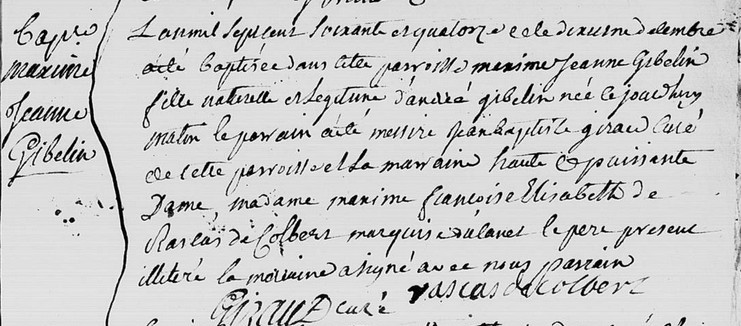

Puis la description du parrain et de la marraine, et là on voit que le curé s’est littéralement « lâché » il semble ne pas en revenir d’avoir été nommé parrain en association avec la marquise régnant sur le pays. Lui-même était certainement, comme beaucoup de ses collègues du petit clergé, d’origine plus que modeste, l’éducation lui a permis de devenir le pasteur de sa paroisse.

Le père étant illettré, c’est à la marraine d’authentifier l’acte avec le curé de la paroisse.

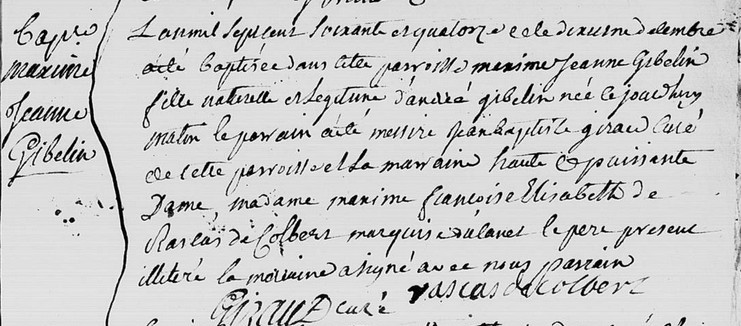

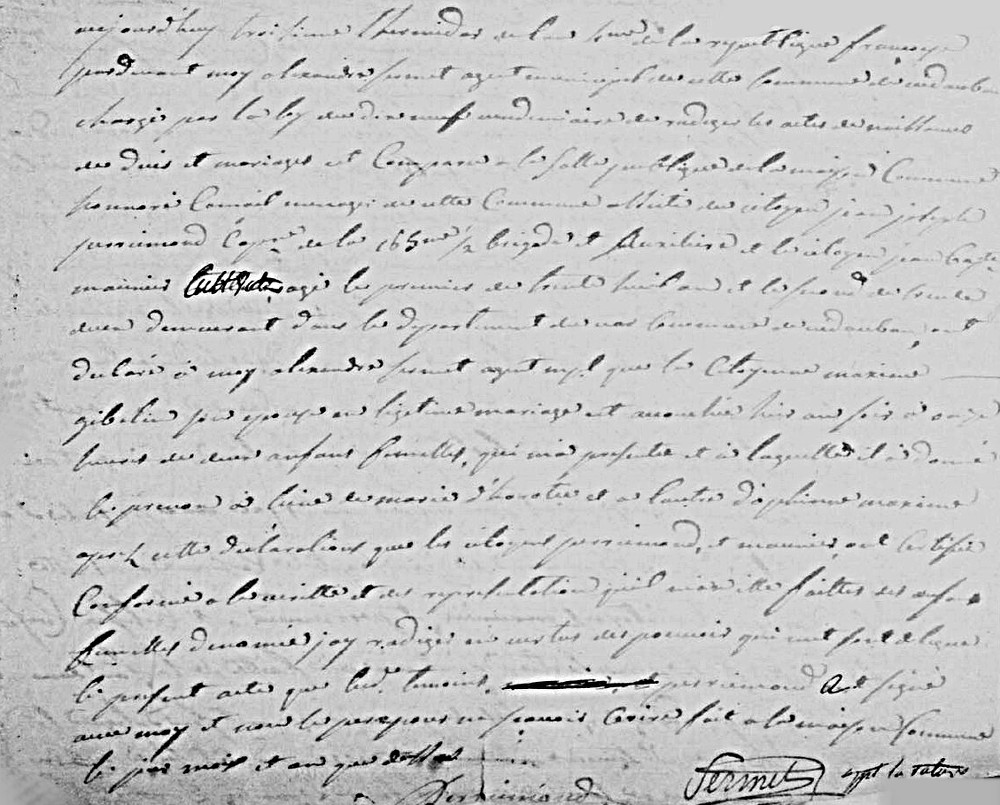

Savourons la description par le curé Giraud de la marraine haute puissante Dame madame... et sa jubilation de pouvoir terminer l’acte par ces mots «la marraine a signé avec nous parrain» : L’an mil sept cent soixante et quatorze et le deuxième décembre a été baptisée dans cette paroisse Maxime Jeanne Gibelin fille naturelle et légitime d’André Gibelin née le jourdhuy matin le parrain a été messire Jean-Baptiste Giraud curé de cette paroisse et la marraine haute et puissante Dame madame maxime françoise Elisabeth de Rascas de Colbert marquise du Canet le père présent illeteré la marraine a signé avec nous parrain (signatures) Giraud curé rascas de Colbert

Décidément, ces simples actes administratifs nous donnent en quelques lignes des leçons d’histoire de France édifiantes. Nous sommes ici en effet à 16 années de l’éclatement de la Révolution et trouvons les trois ordres réunis dans ce papier : la noblesse, le clergé et le tiers-état. Celui-ci, en la personne de nos deux aïeux, va très vite grimper les échelons puisqu’on découvre 17 années plus tard que le jeune domestique, instruit, est devenu maire de sa commune au sortir de la période révolutionnaire et troublée. Pour l’instant il ne sait ni lire ni écrire, le curé le signale et demande en conséquence à la marraine de l’enfant de signer à sa place.

Les enfants vont se succéder régulièrement, chez nos aïeux, leurs actes de vie nous en apprennent un peu plus sur les parents.

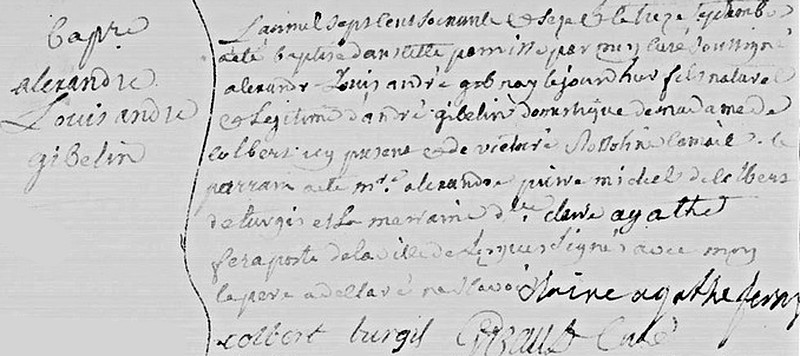

Ce sera d’abord Alexandre Louis André le 12 septembre 1776 dont le parrain et la marraine seront tous deux de haute lignée (au vu de la longueur de leur appellation composée) certainement proches de la famille de Colbert. André est bien mentionné comme domestique de madame de Colbert. C’est sous le nom de Louis que cet enfant sera par la suite connu, et même bien connu puisqu’on le retrouvera au bas de nombreux actes administratifs de la commune du Cannet, comme témoin et surtout comme maire pendant de nombreuses années.

Puis Etienne le 20 septembre 1778, dont le parrain est « negotiant » et la marraine notable de Gonfaron, mais la profession d’André n’étant pas précisée on ne sait s’il est encore au service de la marquise de Colbert.

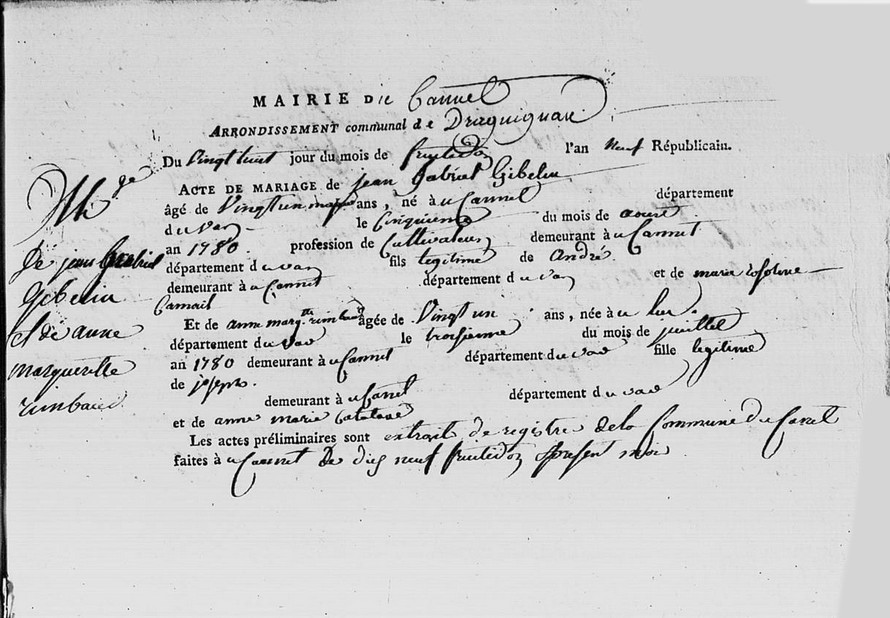

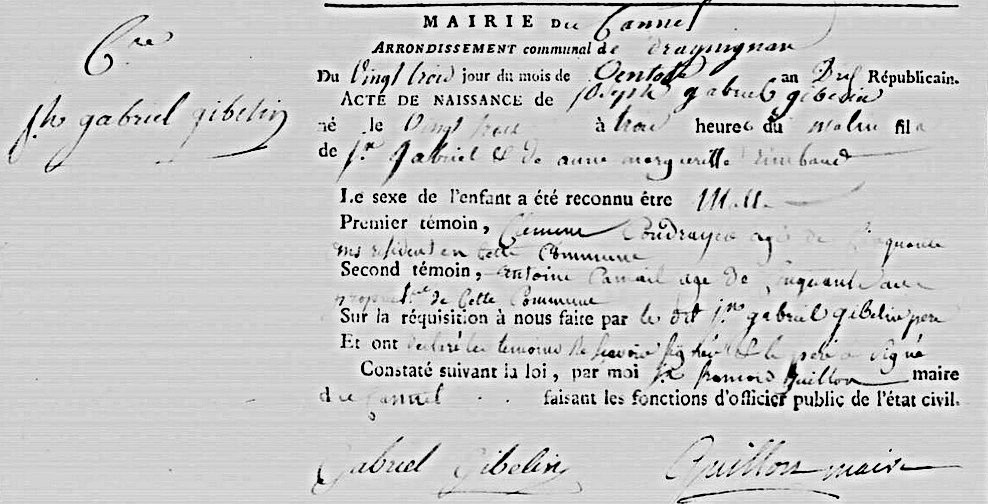

Le 5 août 1780 Gabriel André a pour marraine Marie Gabriele Raphaèle marquise du Canet « qui a signé avec moi » Matte vicaire ayant succédé au curé Giraud. André est devenu négociant mais ses relations avec la famille de Colbert restent excellentes puisque la marquise marraine à nouveau l’enfant.

Le 18 septembre 1782 à la naissance de Marie Eleonor, la marquise est à nouveau sollicitée pour être la marraine.

André est bien négociant mais cette fois-ci la signature de la marquise qui figure au bas de l’acte, n’est plus indispensable car « le père présent » a signé, on peut admirer la calligraphie soignée de son nom, sans le prénom, au-dessous de la signature majestueuse de la marquise.

Le fac-similé de l’acte est éloquent sur ces points. Notre ancêtre a donc appris à lire et écrire au début des années 1880 ; il ira plus loin en devenant maire du Cannet.

Autre particularité de cet acte. Il est fait appel, ce qui est un fait exceptionnel, à un parrain dont la profession est avocat. Il s’agit probablement d’une relation d’affaires d’André qui est devenu négociant, cela confirme son habileté et la tournure prise par sa situation sociale.

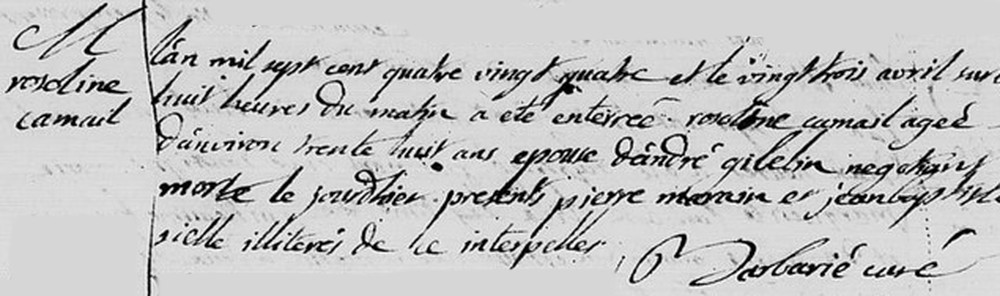

Décès de Rossoline.

Malheureusement, Rossoline décédait le 22 avril 1784, âgée de 38 ans.

André se retrouve seul avec 5 enfants dont l’âge va de 18 mois à 9 ans et demi.

Un remariage dans les mois qui suivent le décès de l'épouse

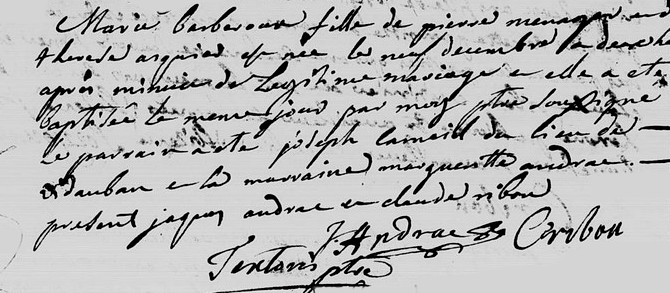

Le veuvage sera de courte durée puisque les registres paroissiaux mentionnent son remariage le 7 septembre de la même année, peu de mois après le décès de Rossoline, avec Marie Barbaroux, née le 9 décembre 1851, elle a 33 ans.

C'est « après la publication d’un seul ban faite en cette église à la messe paroissiale, vu la dispense des deux autres bans par l’évêque » que le mariage est prononcé.

André souhaitait certainement se remarier rapidement, mais faire une demande forcément lourde auprès de la hiérarchie catholique pour gagner deux semaines laisse à penser qu’il y a eu une autre raison que celle de vouloir gagner deux semaines seulement.

La cause n'était pas une grossesse déjà engagée (cas le plus fréquent à l’origine d’une telle demande). Les veufs pouvaient se remarier sans problème peu de mois après le décès de leur épouse. Ce qui n’était pas le cas des veuves devant laisser passer une période d’au moins une potentielle grossesse avant d’avoir la possibilité de convoler à nouveau.

Si André a demandé une telle dispense c’est pour que son nouveau mariage ne fasse pas l’objet d'une publicité nuisible à l’évolution de sa situation sociale et à sa proximité de la famille du seigneur du Canet. La hiérarchie catholique admettait comme parfaitement valable cette raison invoquée par des pères de famille nombreuse voulant donner rapidement à leurs enfants une seconde mère.

Avec sa seconde épouse, il conserve la tradition en sollicitant la petite noblesse pour parrain et marraine. Le premier enfant d’André et Marie en 1786 est prénommé Madeleine Edouard, dans cet ordre.

On se plait à imaginer que la marraine madeleine, célibataire et certainement dame patronnesse, a demandé que la préséance lui soit donnée, que ce soit un garçon ou une fille. Bien entendu ce malheureux a toujours utilisé son seul second prénom au cours de sa vie.

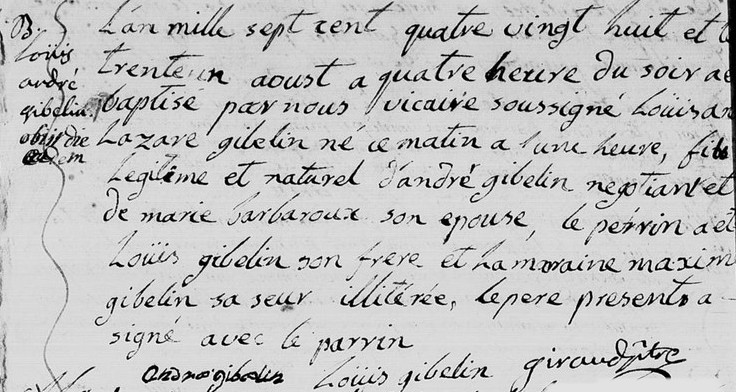

Le 31 août 1788 naît le dernier et septième enfant d’André, prénommé Louis André Lazare. Cette fois la famille Gibelin semble s’être prise en main, en choisissant comme parrain et marraine le frère et la sœur aînés du nouveau né.

Si l’ainée Maxime, qui a 14 ans, est notée comme « illiterée » le cadet Louis, qui avait 12 ans, signe comme parrain en compagnie du père. Ce gamin n’était donc déjà plus illettré, et il deviendra dans les années 1830 lui aussi maire du Cannet.

André n'était pas un horloger suisse, mais sa régularité a quelque chose de très surprenant : entre son mariage et la naissance du septième enfant, il y a eu une naissance tous les deux ans, à la même époque, sauf en 1984 qui a vu son épouse décéder quelques mois avant la période d'accouchement "habituelle". Au point de se demander si sa mort n'aurait pas été liée à une sixième grossesse en cours. Mais sous l'Ancien Régime comme plus tard sous la république, les actes de décès sont, sur la cause des décès, muets comme des tombes, pour faire un jeu de mot facile met macabre.

Une carrière brillante de notable

La carrière de négociant de notre aïeul fondateur semble ne pas avoir duré au-delà des premières années 1800. Il devient suivant les actes propriétaire ou cultivateur, mais son nom va être immortalisé car il figure en beaux caractères calligraphiés sur un grand nombre d’actes civils de la commune, naissances, mariages et décès. Il est en effet devenu maire du Cannet en août 1806. Il a quitté la fonction en 1810.On retrouvera son nom en diverses occasions au bas des actes (mais sous la seule appellation André Gibelin) comme témoin de l’un ou l’autre des trois sortes d’actes, à l’instar de presque tous ses enfants. Etaient requis en effet au moins deux personnes pour naissances et décès et quatre pour les mariages.

Cet acte est accompli la plupart du temps dans un simple esprit de civisme, il ne faut pas perdre de vue que l’immense majorité de la population de ces communes du centre var était illettrée en 1800 ou comme on l’écrivait alors « illiterée ». Les signataires potentiels étaient donc fortement sollicités. Au-delà du service rendu, un témoignage révèle une marque de sympathie lorsqu’il s’agit d’un membre de la famille. A contrario, son absence dénote une opposition ou au moins une gêne.

Quant au maire, sa responsabilité et sa signature obligatoires sont d’un formalisme strict ; quelle que soit la nature de l’évènement, sa joie, sa douleur ou sa désapprobation ne peuvent transpirer. On imagine cependant sans peine de quels sentiments il peut être animé en signant certains actes, car la vie des familles paysannes du centre var au seuil du 19ème siècle était loin d’être menée le long d’un chemin tranquille.

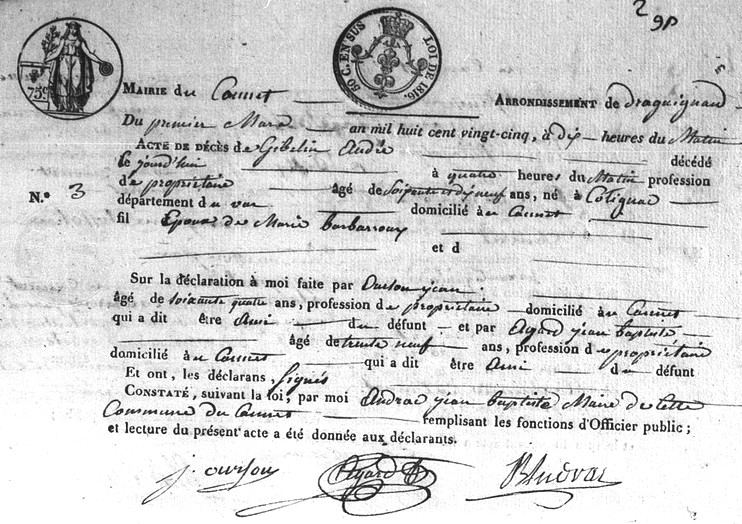

Quand il meurt le 1er mars 1825, à l’âge de 79 ans, l'acte retient comme profession principala le titre de propriétaire

Les enfants d'André

Sept enfants viables furent mis au monde , les cinq premiers par Rossoline pendant les dix années de vie commune avec André qui eut après la mort de celle-ci et son remariage avec Marie deux autres enfants. Faisons plus ample connaissance avec les enfants nés, comme on le dit, du premier lit : une fille Maxime, trois garçons Louis, Gabriel, Etienne, une fille Eleonore. Le troisième, Gabriel André, était notre aïeul. Avant de s'intéresser à lui et à ses descendants, il est bon de décrire autant que faire se peut la vie mouvementée des aînés, car elle nous permet de mieux appréhender les conditions de vie et les difficultés vécues par nos ancêtres.Ce sera fait avec un soin particulier pour l'aînée dont les pans de vie qui se sont progressivement (mais partiellement) dévoilés au gré d'une navigation méthodique dans les registres de plusieurs communes, nous ont fait aller de surprise en surprise. Les énigmes de Maxime: ce n’est pas le titre d’un feuilleton, ce pourrait être celui d’un roman, pas dans le style comtesse de Ségur, plutôt dans celui de Zola s’il avait connu la Provence. Quelque chose comme les Rougon-Macquart au pays de Maurin des Maures

2ème génération du Cannet : les

enfants d'André

voir ici l'arbre des 7 enfants d'André et leur famille

L'histoire de l'aînée aux nombreux enfants est relatée dans un chapire spécifique Les énigmes de maxime. Faisons connaissance avec ses quatre frères et soeur, Louis, Etienne, Gabriel et Eleonor, nés du premier mariage d'André; le troisième, notre aïeul Gabriel André, sera aussi présenté dans un chapitre spécifique Gabriel.

Pour clore le présent chapitre, les deux derniers enfants d'André nés de la deuxième épouse Marie Barbarouse, il s'agit d'Edouard Madeleine et d'un deuxième Louis.

Louis

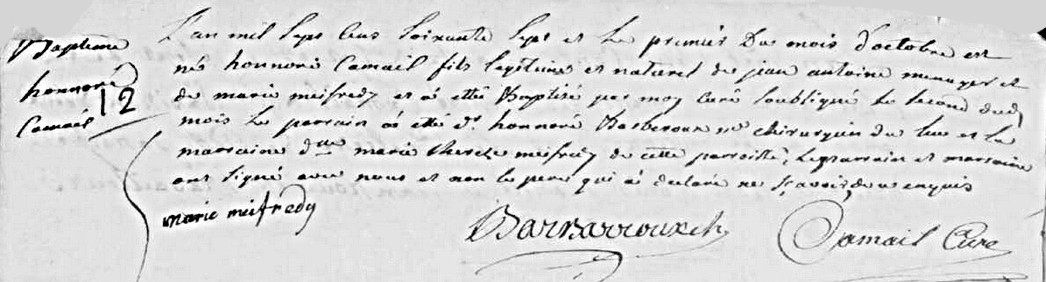

translation de l'acte de naissance ci-joint :

L'an mil sept cent soixante seize et le treize septembre a été baptisé dans cette paroisse par moi curé soussigné Alexandre Louis André Gibelin né le jour d'hier fils naturel et légitime d'André Gibelin domestique de madame de Colbert ici présent et de Victoire Rossoline Camail. Le parrain a été messsire Alexandre Pierre Michel Colbert de Burgis et la marraine dame Claire Agathe Feraposte de la ville de Lorgues signe avec moi le père a déclaré ne le savoir

signatures de Claire Agathe Feraposte, Colbert Burgis et Giraud curé

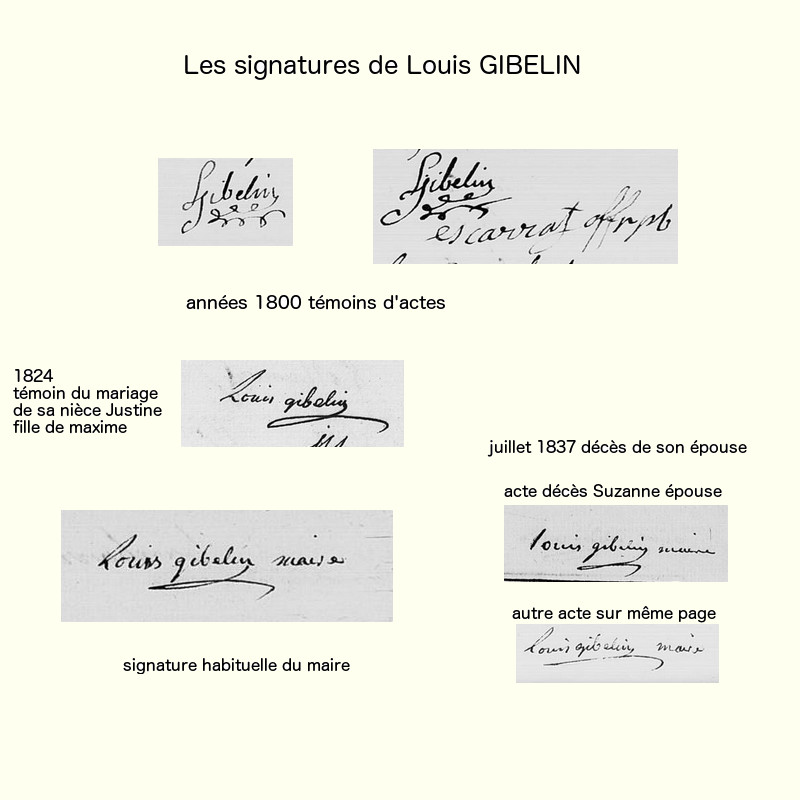

Il n'est pas étonnant que dans cette situation de cadet poussé par son père pour faire carrière grâce à l'instruction, on retrouve très vite la signature de Louis (authentique alors) sur un certain nombre d'actes civils pour lesquels il intervient comme témoin à partir des dernières années du siècle. Quelques exemples de sa signature éclairent sa personnalité. Vers 1800, à peine sorti de l'adolescence, il a adopté une signature "gothique" avec des enjolivures du plus bel effet. Dans les années 1820 elle prendra une forme plus classique mais bien lisible, à laquelle sera ajoutée le mot maire dix ans plus tard.

Le premier enfant apparaît l'année suivante, une petite fille nommée Anne Marie Louise. Il n'y a plus de parrain à cette époque, mais deux témoins républicains de Lorgues.

Viendra ensuite un fils, en 1816, Louis Adolphe Michel, les deux témoins étant aussi de Lorgues on peut supposer que Suzanne avait gardé des attaches dans cette commune.

Deux autres enfants naîtront dans le foyer de Louis, à nouveau un garçon, André Romain Théodore en 1919, et enfin une fille en 1923, prénommée Elizabeth Rosine Louise. J'écris enfin parce que sauf erreur de ma part, la famille ne s'étendit pas au-delà. Il est vrai que Louis avait alors 47 ans.

Donc plus de naissance chez Louis et Suzanne mais malheureusement deux décès rapprochés, le premier de Louis Adolphe en 1926 , il n'avait pas encore atteint sa dixième année. Trois ans plus tard, c'est au tour du deuxième garçon, André Théodoric (petite variante du greffier) de décéder au même âge que son aîné, peu de temps aussi avant de fêter son dixième anniversaire.

Ces deux coups du sort ont du être mal vécus par Louis et Suzanne. Celle-ci est décédée quelques années plus tard. venant tout juste de dépasser la cinquantaine. Louis qui a mené une vie active de notable au Cannet, voyait ainsi, par la mort de ses deux seuls enfants masculins, s'éteindre la lignée Gibelin en ce qui le concernait.

Il avait à cette époque des activités qui heureusement lui permettaient de ne pas se morfondre. Professionnellement, il n'est pas très aisé de déterminer quel a été son parcours comme l'on dit de nos jours. Il est nommé soit propriétaire, soit agriculteur, mots passe partout à l'époque dès que l'on devait posséder un lopin de terre. Plus intéressante a été la qualification qui lui a été attribuée dans un document. Il est alors présenté comme percepteur des contributions. Il faudrait un peu mieux savoir comment cette activité était répartie à cette époque dans nos campagnes, pour évaluer en quoi elle consistait. Certainement pas un "job" à plein temps. En tout cas l'activité disons principale de "propriétaire" lui est attribuée dans la grande majorité des actes, y compris lors de son décès.

Entre temps ou pendant ce temps, Louis avait été, comme son père 20 ans plus tôt, nommé maire du Cannet. Je n'ai pas mentionné la fonction de maire comme profession, en 1830 comme à notre époque, l'activité de premier magistrat des petites communes rurales, bien que parfois très absorbante, n'est pas de celles qui permettent de nourrir une famille.

Notre Louis n'a de toute façon pas chômé dans la période où il a exercé ses fonctions. Les actes d'état civil en témoignent amplement, on a vu aussi qu'il avait dirigé la conduite des premiers recensements de la population instaurés pendant sa mandature. Il est bien entendu intervenu dans nombre d'actions et décisions publiques entreprises par la commune, les archives municipales doivent en rendre compte, mais je me suis intéressé à la famille seulement, c'est déjà beaucoup.

Parmi tous les actes qui passent entre les mains du premier magistrat, il y en a inéluctablement qui concernent sa famille. Il y avait eu le cas de son père confronté au brusque décès de la jeune épouse de son fils Etienne. Louis a vécu plusieurs évènements aussi douloureux, lorsqu'il doit s'enquérir auprès de l'armée de ce qu'il est advenu du fils de l'un de ses frères et que celle-ci lui répond brutalement qu'il est mort depuis 5 ans! Encore plus près de lui, il doit signer sans commentaire en 1837 l'acte de décès d'une citoyenne nommée Suzanne Vaille épouse de Louis Gibelin. Sur une compilation de ses signatures que j'ai confectionnée, on voit son paraphe sur ce document et sur celui qui le suit dans le cahier des décès. On décèle une tension dans le premier, mais c'est tout. L'acte administratif n'est pas un faire part de famille, le sentiment n'existe pas dans un texte administratif.

Quelques années avant de décéder, Louis aura la joie de marier l'une de ses deux filles, Elisabeth Rosine âgée de 27 ans. L'époux Joseph Noël Aynaud est capitaine au vingtième de ligne à Marseille, elle va donc aller habiter dans cette ville, mais reviendra quelques années plus tard. Son époux, déjà relativement âgé lors de leur mariage (il avait 50 ans) sera vite en retraite, ils viendront alors s'établir dans la bonne vieille commune du Cannet où Elisabeth décède à 65 ans sans avoir eu d'enfants.

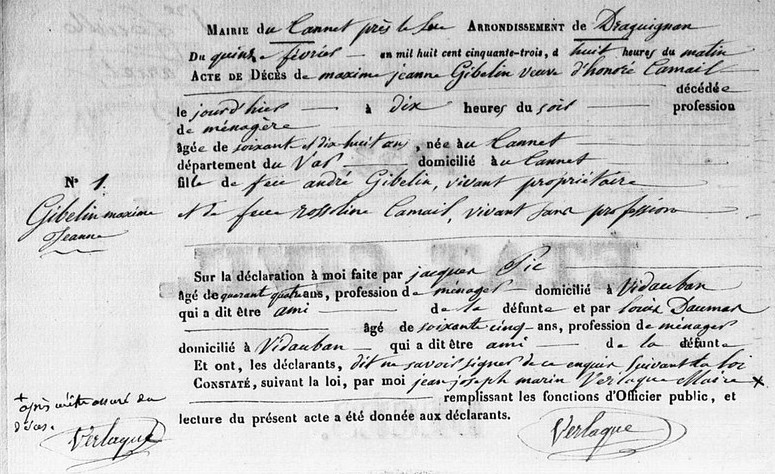

Quand Louis meurt en 1854, il a 78 ans, et sa soeur aînée maxime est décédée l'année précédente. Une vie bien remplie, riche en actions au service de la communauté. Mais il ne laisse pas de descendant Gibelin.

Etienne

Hélas, le malheureux Etienne se retrouve veuf moins de trois ans plus tard, Marie Sophie meurt le 2 juin 1806, deux heures après être accouchée d'une petite fille qui est prénommée Françoise Sophie, qui elle va survivre. André a été témoin de la déclaration de naissance d'Etienne qui se retrouve, comme son père 20 ans auparavant, veuf avec un enfant en bas âge (toutefois son père en avait cinq, ce qui est une toute autre problématique) ne va pas tarder à se remarier.

Il le fait huit mois plus tard, mais est-ce ses goûts ou les circonstances qui en ont voulu ainsi, sa nouvelle épouse a encore onze ans de plus que lui qui n'a que 28 ans, et comme la première épouse ses parents son décédés. Elle est d'origine alsacienne ce qui a posé alors et par la suite de gros problèmes pour les greffiers provençaux peu au fait des subtilités des noms germaniques. Elle se prénomme Marie Ursule mais le nom va osciller suivant les actes, le plus vraisemblable étant Hyerisch.

Un fait important pour la famille Gibelin : le maire Guillou des deux actes précédents a cédé sa place à André Gibelin qui pour l'occasion change sa signature en gibelin maire. Outre le nom écorché de l'épousée et son lieu de naissance, la date de naissance de l'épousé le vieillit de 10 ans. Le nouveau maire a-t-il bien relu? C'est en tout cas l'un de ses premiers actes puisqu'il vient tout juste d'entrer en fonction, il a du être heureux que ce soit pour son fils.

Le nouveau couple n'allait pas tarder à voir un nouveau visage apparaître, celui de Joseph Pierre né an avril 1807, soit six mois plus tard; le mariage avait bien eu ses 2 bans de publication républicains, mais il ne fallait pas trop tarder. Et l'on peut se rendre compte qu'une nouvelle présence féminine avait été désirée à la fois pour le bébé né quelques mois plus tôt et pour le père! Etienne qui était simplement nommé comme propriétaire, ce qui on l'a vu ne signifie pas grand chose, a mené comme son père et son aîné une vie sociale active. Malheureusement pour lui, l'enfant né de sa deuxième union ne vivra pas très vieux, les circonstances de son décès méritent d'être contées. Nous apprenons sa mort par un acte de décès d'avril 1835. A cette époque Louis est maire, c'est donc lui qui a la charge de rédiger l'acte. On apprend avec surprise que le décès remonte à l'année 1830, Joseph avait 23 ans et l'acte spécifie qu'il était domicilié "en suite du 29ème régiment de ligne" car il était sergent fourrier. L'explication nous est donnée plus loin par le maire Louis, oncle du décédé, qui a transcrit au present registre d'après l'extrait qui a été délivré par le ministre de la guerre à la date du 4 mars 1835 d'après la demande de nous maire d'après l'incitation des parents du dit Joseph Pierre. Ainsi le maire a du faire des démarches auprès du ministère de la guerre parce que son frère était sans nouvelles de son fils parti aux armées depuis plusieurs années. Et c'est à lui de notifier à son frère et à sa belle-soeur le décès de leur fils.

On est un peu confondu devant l'attitude de l'armée qui envoie laconiquement un extrait de registre de décès, mort à telle date. Et circulez, il n'y a plus rien à voir. On peut aussi avec ce fait "divers" mieux se rendre compte comme nos ancêtres étaient démunis dans de telles situations : un fils qui est aux armées ne donne pas souvent de ses nouvelles, et pas du tout s'il ne sait pas écrire. Alors ses parents essaient de se renseigner, leurs démarches ne sont pas efficaces, elles n'aboutissent pas. Jusqu'au jour où ils s'entendent dire "mais voyons il est mort depuis longtemps".

Il n'y aura donc pas au Cannet une version du retour de Martin Guerre au foyer. Etienne Gibelin sera ainsi le deuxième de la fratrie à ne pouvoir transmettre son patronyme. Il a comme son père, comme son frère Louis, exercé une vie active d'élu au sein de la commune. Il était conseiller municipal et pendant une période transitoire assez longue, de juillet 1849 à mars 1850, assuré l'intérim du maire. C'est donc lui qui durant cette période a signé tous les actes de la commune en "faisant fonction de maire". Quand il meurt en 1858 il a réussi à aller un peu plus loin que maxime et Louis car il est alors dans sa quatre-vingtième année.

Eleonor

Nous n'avons plus d'information sur Marie Eleonore jusqu'à son acte de décès en février 1835 à l'âge de 53 ans, dans lequel il est mentionné qu'elle est l'épouse de Jean Baptiste Roux, nom assez usuel. Mais pas de trace de celui qui aurait été son époux, ni de leur mariage. Laissons alors la vie d'Eleonor avec la seule certitude que son éventuelle descendance aurait été en dehors du patronyme Gibelin.

Madeleine Edouard

La proximité avec sa soeur maxime est une des premières informations qui nous étaient apparues dans la vie de celle-ci, lorsqu'elle a demandé à Edouard (nous préférons l'appeler ainsi!) de venir en la maison commune de Vidauban pour être témoin de la naissance de sa fille Sabine. Ceci avait quelque chose d'insolite dans la mesure où ce témoin n'était âgé que de 14 ans, et non 15 comme l'indique ce fameux acte perdu à Vidauban, mais dont une copie établie 24 ans plus tard existe au Cannet. Alors que maxime disposait d'un père et de trois frères plus âgés qui s'empressaient de donner leur témoignage à des tas de personnes étrangères à la famille. Les actes parlent, on décèle ici une proximité de deux enfants qui se sentaient un peu à l'écart du reste de la famille. Impression renforcée par le fait qu'Edouard avait complètement disparu du Cannet.

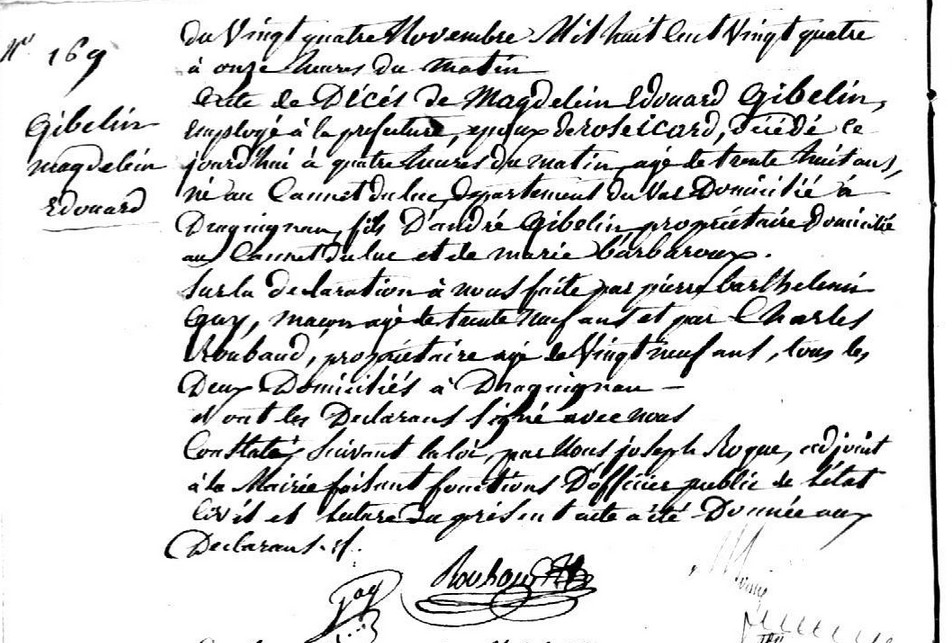

C'est aussi comme pour sa soeur que le hasard d'un mariage au Cannet bien des années plus tard nous a mis sur sa trace. Un acte de 1829 relate le mariage de Joseph Bertrand avec Rose Aicard, originaire de Trigance et veuve de Edouard Magdeleine Gibelin. Les homonymies sont fréquentes mais des noms comme çà il n'y en a pas deux! Ainsi Edouard s'était marié et il était mort. Pas moyen d'en savoir plus jusqu'à ce que 15 ans plus tard, un autre mariage au Cannet, celui de sa fille Marguerite nous donne, exactement comme pour maxime, la clé du mystère. Il est en effet précisé que cette jeune Gibelin est née 22 ans plus tôt à Draguignan. Si à ce jour aucun acte de mariage de Rose et Edouard n'a pu être trouvé dans cette commune ni les autres possibles, celui du décès d'Edouard le 21 novembre 1823 indique qu'il s'était bien évadé du milieu familial et agricole du Cannet pour s'établir à Draguignan où il a été employé à la préfecture du Var. Il est malheureusement décédé à 38 ans seulement, sa veuve avait l'âge de refaire une nouvelle vie.

Les énigmes de Maxime

Je me suis senti autorisé de m’adresser à toi en des termes aussi familiers par les longues heures que j’ai consacrées à rechercher les traces de ton existence dans les registres complètement démunis de sentiment des communes du Cannet et de Vidauban où s’est déroulée ton existence. Bien sûr je t'indiquerai pour te rassurer comment je m'y suis pris.

Ce que j’en ai appris, ce que j’ai pu déceler de joies et malheureusement de drames ayant jalonné celle-ci, ont donné de toi une image qui m’a beaucoup intéressé, et même ému. Je ne pouvais pas faire moins que d’essayer de te le dire, c’est la première explication que je te donne pour justifier cette apostrophe cavalière et familière : considères-la comme une expression du respect affectueux que tu m’as suscité.

Une intrusion dans ton existence 150 ans après ton décès

Oui, mais vas-tu t’exclamer, voire t’insurger, pourquoi ai-je entrepris cette intrusion dans ta vie privée, étant de toute évidence si loin de toi dans le temps et dans l’espace, et que tu reposes en paix dans cette bonne commune du Cannet près Le Luc. Je vais essayer de te le présenter sans faire de longs discours, mais je tiens, dans cette conversation qui ne se présente malheureusement que sous la forme d’un monologue, à te donner toutes explications qui te permettent d’apprécier ce qui nous sépare, ce sont des éléments factuels liés à la chronologie, mais aussi ce qui nous rapproche, à caractère beaucoup plus sentimental.Tu es née à la veille du grand bouleversement politique et sociétal qu’a été la révolution de 1789, elle s’est fait ressentir dans ta paisible plaine des Maures qui a toutefois été épargnée des affres de la guillotine pendant toute la période appelée la Terreur. Bien que je ne sache pas encore ce qu’il est advenu de la famille seigneuriale, notamment de ta marraine la marquise de Colbert.

Je suis né près de cent cinquante années plus tard, alors que se déclenchait une guerre d’importance mondiale entrainant des millions de morts et des destructions de villes entières. Donc pire que les guerres entreprises par Napoléon, que tu as vécues, dont j’ai noté au passage qu’heureusement aucun élément de ta famille n’a été directement victime. J’ai bientôt atteint l’âge auquel tu as quitté ce monde, et j’ai voulu chercher, avec des moyens qui sont ceux de mon époque, le vingt et unième siècle, des traces de mes ancêtres : les Gibelin en sont une composante essentielle, voici pourquoi.

Ma mère s’appelait Olinde Serre, vivant dans la commune de la Garde près Toulon. Sa mère s’appelait Augusta Gibelin, tu vois tout de suite où je veux en venir. Elle évoquait souvent ce nom de famille, sans plus s’y attarder, certainement, faut-il souligner, parce qu’elle-même ne savait que très peu de choses sur ses origines. Une phrase qu’elle a écrite dans ses souvenirs de mère de famille m’avait beaucoup intrigué. Elle a eu onze grossesses, et nous étions huit enfants à la maison, à toi qui en a eu tant, cela te parle plus que de longues périphrases. Elle expliquait qu’elle n’avait pas connu son grand père (donc le père d’Augusta) parce que celui-ci était mort à vingt six ans, dix huit mois après son mariage et six mois après la naissance de sa fille (ma grand mère).

Etant employé des chemins de fer il était décédé accidentellement à Carnoules qui se situe à deux heures de calèche de chez toi. Aujourd’hui on met un quart d’heure pour le trajet. Sitôt marié, il avait quitté Le Cannet où il était né, car il avait trouvé du travail dans la compagnie des chemins de fer dans cette commune. A la fin de ton existence, tu as entendu parler de ce moyen de transport sur des rails que l’on a appelés chemins de fer, avec des wagons entraînés par des locomotives à vapeur, c’était la révolution du moment. Vous avez eu de nombreuses discussions lorsqu’un projet de gare d’accueil des passagers au Cannet a été révélé et elle était en construction lorsque tu est décédée. Elle sera inaugurée quelques années plus tard.

Tout ceci pour t’expliquer l’intérêt qu'il a suscité en moi pour ma branche Gibelin. C’est lui qui a été le trait d’union et m’a permis de remonter jusqu’à toi. Je te livre son nom, Rolin Justin, son père était ton neveu André Gabriel et le père de celui-ci était ton propre frère Alexandre Gabriel.

Voilà, les présentations sont faites, tu sais maintenant d’où je viens et comprends que ma curiosité était bien justifiée.

Les actes de naissance, mariage et décès sont rendus publics

J’ai remonté la filière, nous disons la généalogie, de cette famille de la commune du Cannet des Maures où était né Rolin. A ton époque on la nommait le Canet près du Luc. Je me suis (provisoirement peut-être) arrêté à ton père André, je connais seulement le nom de tes grands parents de Cotignac, Jean Honoré Gibelin et Rose, née Garnier, sans plus d’information, mais j’ai de bonnes raisons de penser que tu ne pourrais guère m’en dire plus toi-même.J’ai donc essayé de trouver ses traces, arrivé très jeune au Cannet il eut sept enfants à commencer par toi, Maxime. Je me suis logiquement intéressé à chacun d’eux, ton jeune frère Gabriel sera mon aïeul. Mais je dois te dire de suite que le coup de coeur je l’ai eu pour toi lorsque le hasard, non ce n’est pas exact, je devrais dire la conduite systématique de recherches, m’ont fait progressivement te découvrir dans les registres publics des communes où tu as vécu.

Tu connaissais bien l’existence de ces registres, mais je ne peux pas écrire que tu en aies pris connaissance, car j’ai découvert que tu n’avais jamais pu lire et écrire tout au long de ton existence. Lorsque tu es née, les documents étaient complètement gérés par l’Eglise catholique, c’étaient donc des registres paroissiaux, qui notaient au fur et à mesure les dates du baptême (on en déduisait celle de la naissance) du mariage et de la sépulture. Les paroisses ont disparu avec la royauté. A l’époque de ton adolescence, tout devint géré par la commune et ses représentants élus ou désignés par le peuple.

Tous ces documents sont maintenant regroupés et bien classés dans chaque commune. On peut comme de ton temps y avoir accès en se rendant sur place dans la mairie, la maison commune comme on l’appelait. Mais il y a maintenant bien mieux, on peut prendre connaissance de toutes les informations contenues dans les registres de chaque commune depuis n’importe quel endroit de l’univers, en restant bien assis dans son fauteuil, comme je le suis maintenant pour t’écrire.

Magie de la traversée du temps et de l'espace pour joindre ses aïeux

Rassures-toi je ne suis pas magicien, je fais encore moins appel au diable ni aux divinités que l’on t’a appris à vénérer, que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Tout est explicable et rationnel pour parler comme les penseurs de ton époque que nous avons appelée justement le Siècle des Lumières. De grands progrès techniques sont intervenus depuis ton départ, ainsi vais-je essayer, comme je te l’ai promis, de te donner quelques explications sur ce qui à ton époque ne pouvait passer que comme un miracle.Toutefois, tu ne pourras absolument rien comprendre si je te dis tout de go la façon dont je m’y prends pour obtenir les informations qui concernent toute votre (notre !) famille. Aussi vais-je le faire à partir de quelque chose qui t’était très familier, car son évolution t’aidera à comprendre comment fonctionnent les outils dont je me sers pour entrer en communication avec toi.

Tu as connu dans ton beau pays des Maures l’élevage des vers à soie dont la production était ensuite traitée et tissée notamment à Lyon avec ces grandes machines qu’étaient les métiers à tisser. Les mûriers producteurs de feuilles étaient nombreux en Centre Var qui était l’un des plus importants territoires de production, Le Cannet est au cœur de ce territoire.

Tout ton environnement était peuplé de mûriers, nécessaires pour obtenir les quantités phénoménales de feuilles absorbées par les vers. Il y en avait de partout au bord des chemins et de chacun des ruisseaux que l’on pouvait la plupart du temps franchir assez facilement, comme tu le faisais en prenant les raccourcis entre les différents lieux de ramassage de feuilles. Pas de frontières entre Le Cannet, Vidauban et Thoronet, on passe sans le savoir de l’une à l’autre à travers ces champs traversés par les roubines, comme vous nommiez ces petits ruisseaux.

Tu as toi-même dans ta jeunesse été, j’en suis certain, l’une de ces magnanarelles qui vont à la magnanerie pour dévider les cocons et filer la soie. Plus tard, avec ton époux Honnoré, vous avez élevé des vers à soie dans votre petite bastide située au Thoronet, mais qui dépend administrativement de Vidauban, pout améliorer les maigres ressources procurées par les activités de ménager d’Honnoré. Il n’a eu en effet que très épisodiquement le statut d’agriculteur et celui de ménager (qui n’est plus utilisé à notre époque) est attaché à des activités humbles et peu rémunérées. Et tu as toi-même, j’en suis là aussi certain, pratiqué l’incubation des cocons dans l’édredon familial ou dans des sachets de toile que tu portais sur la poitrine, comme le faisaient les autres femmes de la commune. Avec elles tu as sans doute porté de cette manière des œufs sur le point d’éclore pour marcher en longues processions chaque année à l’église Saint Michel sur le promontoire de l’ancien village. Ou même à la grande procession vers la chapelle Saint Ferréol en 1840, à coup sûr avec tes enfants adultes qui vivaient alors avec toi à ce moment là. Lorgues est en effet, tout près de votre bastide du Thoronet. Ce que je ne sais pas, c’est si la clémence du ciel a répondu à vos attentes qui étaient de bénéficier de bonnes conditions pour les vers à soie.

Les métiers qui tissaient la soie à partir de votre production avaient subi une révolution au début du siècle, donc à l’époque de tes grands parents. Vous connaissiez son existence mais bien peu ont su en quoi elle consistait exactement. En quelques mots, il s’agissait de commander les mouvements de navettes en faisant défiler un carton sur lesquels une suite de lignes avec des trous commandaient chacun mouvement spécifique en guidant les crochets qui soulèvent les fils de chaine. L’enchaînement de ces différents mouvements que réalisaient des ouvriers était maintenant fait automatiquement.

C’est ce principe qui était celui des automates. Si les citoyens des villes connaissaient bien ceux-ci à ton époque, il n’en était malheureusement pas de même au Cannet, vous en avez toutefois eu connaissance. Eh bien c’est en partant de ce principe que l’on vient de réaliser des machines qui emmagasinent et traitent des quantités énormes d’informations dans une petite boîte. Par exemple tout ce qui concerne le Canet et chacun de ses habitants pendant des centaines d’années.

Pour cela il a fallu qu’une autre invention, universelle celle-là, apparaisse, on l’a appelée l’électricité, et souvent comparée à une fée, avec elle en effet on aurait vu à l’intérieur de ta bastide comme en plein jour même la nuit. C’est elle qui a permis de faire fonctionner des boîtes que l’on appelle ordinateurs (je t’écris sur l’un d’eux) fonctionnant avec des programmes qui ont pris la suite des automates à cartons de commandes des métiers à tisser.

Une autre invention encore plus magique, ou plus féérique, comme tu voudras, va compléter mon dispositif pour donner accès à tout ce que j’ai appris sur toi. Elle permet de transférer par les airs (on appelle cela des ondes) les informations d’une boîte dans une autre. Ainsi de mon ordinateur éloigné (je suis venu habiter dans une ville très au nord de la Provence qui s’appelle Vichy) je vais consulter comme je le veux les registres du Cannet qui ont été copiés dans un ordinateur de la commune. Je n’en dirai pas plus, il faudrait des centaines de livres pour prendre connaissance de tout ce qui se passe , c’est l’œuvre de milliers de savants et techniciens depuis deux siècles, ce qui nous intéresse est que chacun l’utilise facilement et tu en ferais de même.

Nos aïeux ont subi les conséquences néfastes des progrès techniques

Te connaissant (un peu) je sais que tu as pressenti l’aspect négatif de tout ce « progrès ». La mécanisation des métiers à tisser a supprimé beaucoup d’emplois chez les ouvriers de Lyon. Il en est résulté un grand mouvement connu comme la révolte des Canuts. Vous en avez eu des échos, car elle s’est produite en 1831, à l’époque où ton frère Louis était le maire. Vous avez été inquiets pour votre avenir dans votre commune si dépendante de cette activité.Auparavant,au début du siècle,la Révolution qui considérait que la soie était un produit de luxe liée à l’ancien régime, avait fait abattre un grand nombre de mûriers, mais à l’époque de votre pleine activité vous avez pu en replanter, vous aviez une aide de 2 et parfois 3 francs par arbre replanté. Le Cannet avait ainsi vu son parc de mûriers reprendre vie. Mais progressivement la mise en service de chauffeuses industrielles a supprimé cette petite activité que vous meniez à la maison. Puis la maladie des vers à soie, et surtout la concurrence étrangère étouffèrent l’activité sur notre sol.

Tu en as déjà été témoin, après le décès d’Honnoré, puis celui de ton aîné Jean-Baptiste qui a précédé de peu le tien, la situation du ver à soie au Canet a périclité. Dans la première moitié du siècle suivant, la quasi totalité des exploitations de vers à soie a progressivement disparu.

Ainsi ce progrès qui nous apporte tant de possibilités s’est fait payer par la disparition de très nombreux emplois d’ouvriers et de paysans, votre existence était déjà dure, mais vos enfants ont quant à eux été privés de ce travail intense et pénible qui vous permettait toutefois de survivre.

La plaine des Maures est défigurée

Autre chose encore plus pénible que je ne peux te passer sous silence, chère Maxime. Votre environnement a été tellement défiguré que vous n’en reconnaîtriez pas la moindre parcelle. Le développement des activités autres qu’agricoles a mangé la plaine des Maures où vous viviez. Les services communaux y ont été installés. Le point positif est que le village ancien délaissé est resté dans son état d’origine. Je peux te dire pour y avoir été récemment qu’il est de toute beauté, serré autour de la chapelle Saint Michel, sur son promontoire.Par contre la plaine se couvre de bâtisses sans originalité, quand elles ne sont pas hideuses. il y a quatre fois plus d’habitants que lorsque vous y viviez, détruisant l’environnement naturel avec vos mûriers bordant les chemins et les ruisseaux. A la place, des constructions et de l’une à l’autre, non des chemins, mais des rues, voies recouvertes d’une substance dure et étanche.

Au 20ème siècle, la commune qui est à mi chemin entre les villes de Aix, Marseille et celle de Nice, est traversée chaque heure par des milliers de personnes, et cela jour et nuit. Chaque citoyen dispose en effet maintenant d’un véhicule sans traction animale, les calèches et diligences ont été équipées, comme les locomotives, de systèmes produisant l’énergie pour rouler. Des millions de ces voitures circulent à des vitesses très élevées et de façon bruyante en traversant le Cannet.

Un progrès social que tu aurais beaucoup apprécié a permis aux travailleurs d’avoir des vacances payées comme les jours de travail. Les citadins en profitent alors pour partir de chez eux; aller au bord de la Méditerranée est la plus enviée des destinations. Ainsi pendant des dizaines d’années les habitants du Cannet, tes descendants, ont vu défiler de façon désordonnée tous ces vacanciers qui, trop nombreux, restaient bloqués dans le centre du village pendant de longs moments. On appelait çà un "bouchon", le luc, Le cannet, Vidauban sont devenus célèbres avc un tel qualificatif!

Le pire pour les Cannetois restait à venir. Comme partout en France l’augmentation de la population entraina celle du trafic de véhicules personnels qui allaient aussi de plus en plus vite. On a construit de très grandes routes fermées par des barrières tout au long du parcours, on ne peut donc pas les traverser. Elles passent en général à l’écart des villages, mais cela n’a pas été le cas au Cannet : deux autoroutes, celle de Marseille-Aix à Nice et celle de Toulon à Nice se rejoignent en plein centre de la commune, coupant celle-ci en plusieurs secteurs étanches. Des bastides voisines ne peuvent plus communiquer entre elles sans parcourir plusieurs kilomètres.

C’est un peu comme des rivières que l’on ne peut traverser que par des ponts très espacés. Le centre du Cannet est ainsi enserré par ces serpents bruyants qui défigurent le paysage. j'ai voulu savoir si ta maison avait subi ces atteintes.

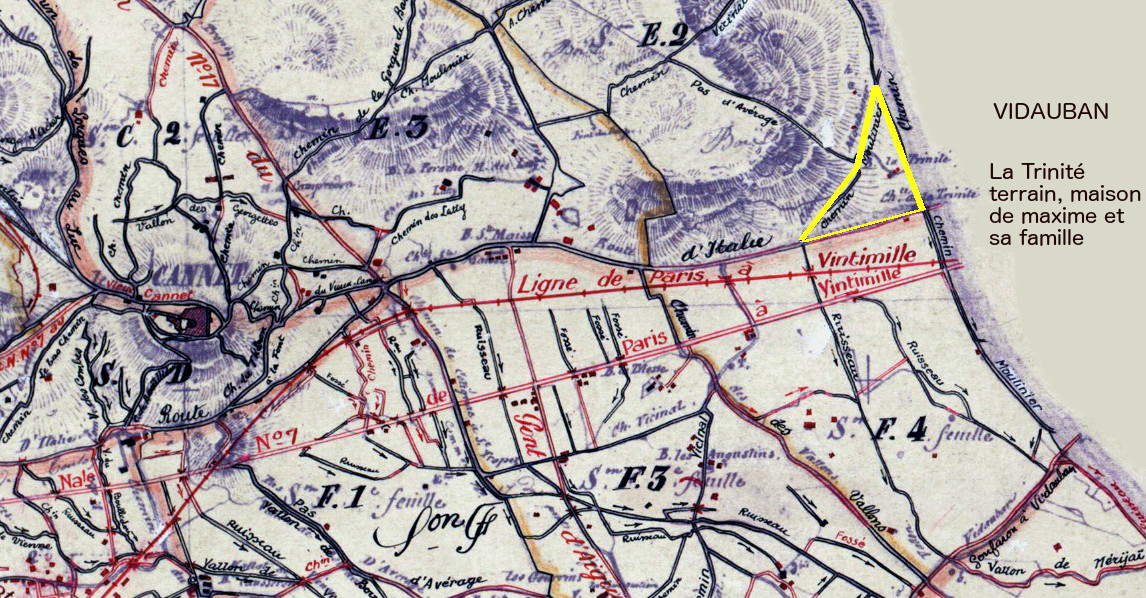

Qu'est devenue la bastide de la Trinité

Après bien des péripéties dont je vais te conter une partie plus loin, j'ai pu retrouver le lieu où tu as vécu avec ta famille pendant les trente dernières années de ton existence. Le terrain de la Trinité a une forme de triangle pointe en haut, il est bordé sur deux côtés par le chemin Moulinier et la route d'Italie au sud. Peu de temps après que tu aies quitté ce monde une très grande voie de chemin de fer, qui relie Paris à Nice et l'Italie a été construite en passant très près de la route d'Italie. de nombreux trains entraînés par ces locomotives à vapeur dont nous avons parlé, ont circulé bruyamment devant votre bastide.Quelques dizaines d’années après, au début du 20ème siècle, l'automobile est apparue, elle va de partout et chaque citoyen peut en avoir une. On a donc construit une très importante voie allant de Paris à Nice qui a traversé le centre du nouveau Cannet, elle est connue dans la France entière sous le nom de Nationale 7. Elle passe aussi à proximité de la Trinité, en-dessous de la voie de chemin de fer.

La route d'Italie a perdu toute son importance lors de la construction de la nationale 7 qui l'a même "mangée" un peu après votre maison. Sur le plan cadastral que tu as pu connaître, car il existait déjà, il date de l'époque napoléonienne, on a donc rajouté en rouge, un peu après les années 1900, le tracé de ces deux grandes voies rail et route, qui créent un trafic et un bruit énormes. Le chemin de Brignoles à Saint-Tropez au sud a pratiquement disparu, servant uniquement pour les riverains.

Comme tu peux le voir, ces deux très grands moyens de communication étaient à moins de deux cents mètres de ta maison. Heureusement tu n'as pas eu à les subir et j'espère que ta famille repose en paix en un lieu plus calme. car depuis ce qui a été enregistré sur le cadastre il y a eu les fameux autoroutes que je t'ai présentés.

Essayons donc maintenant de dérouler le fil de ton existence.

Un parrainage prestigieux pour Maxime

Pour ton parrain, le choix du curé du Cannet était déjà une bonne pioche, comme le disent les joueurs de cartes. Celui qui n’a jamais signé autrement que sous l’appellation de Giraud curé était l’auteur de tous les actes de la paroisse du Canet, baptêmes, bénédictions nuptiales et sépultures, il procédait lui-même à leur enregistrement sur les registres paroissiaux.

Il avait pris ses fonctions en mai 1771 en succédant à Julliany procuré; je dois t’avouer que je ne sais pas ce que recouvre ce titre, est-ce un super curé, nous dirions chanoine. Il s’arrêtera fin décembre 1781, remplacé de suite par Malle vicaire. Cette fois je vois très bien ce que c'est.

Il a ainsi procédé au mariage de tes parents puis baptisé les quatre premiers enfants, à commencer par toi.

Obtenir que le curé de la paroisse accepte de parrainer leur premier enfant était déjà pour tes parents un gage de reconnaissance de leur situation au Canet. Lorsque j’ai évoqué la vie de ton père, j’ai souligné tout ce que semblait avoir représenté pour notre Giraud curé cette nomination de parrain, car elle s’accompagnait de celle d’une marraine prestigieuse qui était la seigneuresse du Canet qui devenait ainsi sa « commère » au sens propre du mot. Il en a été très fier et cela se remarque dans la relation qu’il donne de ton baptême.

Mais je doute que tu aies reçu des attentions particulières, en dehors de l’enseignement du catéchisme qu’il donnait à tous les enfants de la commune. J’ai certaines raisons de penser que tu n’étais qu’une de ses ouailles parmi les autres. Il avait répondu positivement à la requête de ton père de te prendre pour filleule parce qu’il serait associé à la marquise marraine. Tu as dû le ressentir plus tard lorsque tu t’es rendue compte que tu n’avais bénéficié d’aucune faveur.

Ce parrainage était donc une bonne chose à la fois pour le curé et pour tes parents, surtout ton père qui se voyait ainsi reconnu comme un paroissien estimé par son pasteur, cela peut servir lorsque l’on débarque en un pays où l’on n’est pas connu.

Tes parents ont fait encore plus fort avec le choix de la marraine. Ton père était entré à son service comme domestique ; la marquise devait l’apprécier et lui a fait cet honneur qui le faisait monter dans la hiérarchie sociale du Cannet.

Il est vrai qu’il y avait un précédent, puisque son propre père, le seigneur Pierre Louis de Rascas avait lui-même parrainé ta maman Rosseline à sa naissance en 1746. C’est même ce qui vraisemblablement a permis à ton père d’entrer à son service.

Je pense que cela t’intéressera d’en savoir plus sur cette famille placée à la tête de votre petit territoire, car je me doute, et même je suis sûr, que tu n’as pas été informée et ne sachant lire tu n’as pas pu prendre connaissance des textes qui existaient alors.

Les seigneurs du Canet, des Rascas à Colbert

Le castrum de Caneto avait été érigé en commune il y a un peu plus de 300 ans, en 1442 exactement. Au début de votre siècle, il y a donc peu de temps, la maison de Rascas en est devenue l’unique propriétaire. Quand ta mère est née en 1846 le parrain de ta mère messire de Rascas est désigné comme étant le seigneur du lieu du Canet dans son acte de baptême. Sa fille Françoise Elisabeth Maxime de Rascas qui deviendrait ta marraine, a épousé quelques années plus tard un messire Michel de Colbert, dont le petit titre de noblesse provenait de ce qu’il était chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis. Ce titre de chevalier provenait lui-même de ce qu’il avait accompli un acte militaire dont le roi lui faisait reconnaissance. Quel acte, je ne le sais pas et tu n’as certainement pas plus envie que moi de le savoir. Disons qu’il était lieutenant des vaisseaux du roy, ce qui donne de bonnes occasions d’accomplir des faits militaires.La bonne affaire il l’a réalisée par ce mariage, car il allait prendre ainsi le titre de marquis de Colbert seigneur du Canet. Le mariage a été célébré en grandes pompes au Canet le 28 novembre 1754, lui avait 50 ans, elle 26. Il y avait là tout le Gotha local (enfin presque !) venant de notre Provence jusqu’à Toulon et Marseille. Je peux t’informer que la famille de Colbert est toujours présente au Cannet au début du 21ème siècle. J’ai (mal) connu une Gibelin, cousine germaine de ma mère, qui fréquentait les descendants arborant fièrement le titre de « marquis » mais tu sais que cela ne signifie plus grand-chose. Déjà à l’époque de ton adolescence pendant laquelle est née la révolution, vous étiez tous devenus des citoyens.

Après son mariage, la dénomination officielle de ta marraine, que l’on peut lire sur ton acte de naissance, est haute et puissante Dame madame Maxime Françoise Elisabeth de Rascas de Colbert marquise du Canet.

Cette façon de décrire les seigneurs du lieu nous fait aujourd’hui sourire, avec son accumulation de qualificatifs pompeux, haute, puissante, dame et madame répétées, mais elle était traditionnelle. Elle n’est donc pas (seulement) une marque de flagornerie de la part du curé Giraud.

Tu dois à ta marraine ton prénom, maxime (nous écrivons nos noms et prénoms avec une première lettre en majuscule, cela n’a jamais été le cas pour toi, je l’écris donc ainsi). Dans l’acte ce prénom figure en tête des trois siens alors que lorsqu’elle s’est mariée il était en dernière position. On lui avait attribué ce prénom masculin parce que son propre parrain le portait, mais il avait été placé discrètement derrière Françoise et Elisabeth. Cette inversion est sans nul doute une initiative du curé Giraud, pour bien indiquer que tu dois ton prénom à ta marraine prestigieuse. Et expliquer pour quelle raison tes parents ont demandé de te baptiser ainsi d’un prénom en principe réservé aux hommes. Une des énigmes de maxime est ainsi résolue.

Une autre a trait au deuxième prénom, Jeanne, qui ne se retrouve plus dans aucun acte par la suite, je suppose que tu ne l’aimais guère et n’en parlait pas, un petit trait de caractère qui te va bien. Je n’ai pas rencontré d’autres enfants à qui on ait donné ce prénom dans ta région au cours du siècle que tu as traversé. J’en déduis, non pas hâtivement, mais après mûre réflexion, qu’il s’agissait de rendre hommage à ton parrain qui ne signe jamais autrement que curé Giraud, parce qu’il n’était pas coutume pour les prêtres d’afficher leur prénom. Mais je suis prêt à parier qu’il se prénommait Jean Baptiste ou Jean Joseph ou Jean Machin.

Tu étais ainsi très bien parrainée, sur le papier au moins, mais fort mal prénommée, il est clair que ceci t’a marqué toute ta vie.

Les seigneurs dispensaient assez largement leur parrainage, ta mère et plusieurs de tes frères et sœur en témoignent. Cela suffisait en général aux parents qui se voyaient ainsi honorés. Au moment de ta naissance ta marraine avait 56 ans si mes calculs sont exacts, et son époux plus de 80 ans, autant dire qu’il n’était plus de ce monde et qu’elle devait porter seule le titre de seigneur du Canet. Il me semble clair aussi que dans ces conditions ta marraine n’ait pu t’accorder plus d’attention personnelle que ton parrain.

Vous aviez en commun, ta mère et toi, d’être filleules de la famille de Rascas de Colbert.

J’ai su par la suite que vous auriez un autre point commun qu'elle a ignoré : elle s’appelait Camail de son nom de jeune fille, tu as pris le nom de Camail en épousant Honnoré. Il y a d’autres points d’affinité entre vous deux, je les ressens maintenant que tu m’es devenue proche. Et cela a été un drame pour toi encore plus que pour les autres membres de la famille, lorsqu’elle vous a quitté en 1784, après la naissance d’Eléonore, ta seule sœur, elle n’avait que 38 ans, et toi 10.

C'est dur d'être une fille aînée d'une famille pauvre

En as-tu voulu à ton père de se remarier si tôt, à peine quelques mois après son décès ? Mais cinq enfants en bas âge, la dernière marchant à peine, c’était impossible pour André qui avait entrepris des activités de négociant qui l’absorbaient entièrement.Et toi non seulement tu étais l’aînée, mais tu étais une fille. En votre temps où les enfants étaient amenés à travailler dès leur plus jeune âge, au minimum à aider leurs parents dans les rudes tâches ménagères et agricoles, tu as dû plus souvent qu’à ton tour être obligée de devenir une mère d’appoint pour tes petits frères et sœurs.

Je l’ai très clairement perçu lorsque j’ai revu ton nom pour la deuxième fois sur un registre paroissial, un des derniers qui ont existé car vous étiez en 1788 et la révolution grondait. Ce fut à l’occasion du baptême de ton plus jeune frère Louis André Lazare, dernier des sept enfants.

Après son remariage, ton père avait d’abord suivi la tradition avec sa nouvelle épouse en donnant à leur premier garçon un parrain et une marraine de bonne naissance. Ce faisant ton frère a été affublé du prénom de sa marraine, et Madeleine pour un garçon, ce n’était pas terrible.

Ton père a alors décidé de rompre avec la tradition. Pour son septième et dernier enfant il décide prendre pour parrain et marraine des enfants de votre fratrie. Il a donc puisé dans la réserve de parrains potentiels qu’il venait de constituer depuis près de 15 ans. C’est une pratique qui allait d’ailleurs devenir monnaie courante dans les grandes familles, j’en parle en connaissance de cause.

Ce faisant, il veut marquer le fait qu’il n’est plus à la remorque des seigneurs et notables locaux et montrer que sa famille est capable de trouver en elle-même des protecteurs pour les plus jeunes. Cette décision de ton père a été pour lui un acte fort, cela a été en quelque sorte sa Révolution à lui, un peu avant que se déclenche l’année suivante à la Bastille l’embrasement de tout un pays.

De toute manière tous les parrains et marraines choisis précédemment, qui pouvaient vous aider (mais l’ont-ils fait ?) en seront bientôt incapables, privés qu’ils seront de leurs titres et de leurs privilèges. Tu as pu suivre leurs pérégrinations lors de la chute de la Royauté.

Donc honneur à l’aînée pour marraine, au cadet pour parrain. Et nul doute que vous ayez ressenti l’un et l’autre une grande fierté de vous voir propulser ainsi au rang qu’occupaient pour vous-mêmes des personnages prestigieux. Avec ton amour pour les enfants dont j’aurai la révélation plus tard, ton filleul et petit frère Louis André Lazare, qui t’a été très proche, a bénéficié des tendresses que tu n’avais pas eues d’une marraine haute et puissante mais quelque peu distante.

Figurent alors la signature encore très hésitante et appliquée de ton père et un Louis Gibelin manifestement de la main du curé car c’est une copie conforme du nom qu’il a déjà été écrit quelques lignes auparavant, avec notamment trois points sur le i (cette fantaisie du pasteur avait certainement une signification pour lui). Peu importe que ton frère n’ait pas osé signer lui-même au moment de passer à l’acte. Le curé chargé de l’enseignement était bien placé pour connaître votre degré d’instruction, il affirme qu’il sait signer alors qu’il écrit de manière aussi péremptoire que tu ne le peux, parce que tu es illitérée.

Comme l’on dit il y a eu deux poids et deux mesures.

On pouvait se réjouir que le petit Louis, à 12 ans, ne soit plus illettré. Il ne s’arrêtera pas là puisqu’il deviendra aussi maire et aura un rôle important à jouer dans la commune. Mais à contrario, ton absence m’a paru très cruelle. Tu as 14 ans, deux ans de plus que lui, mais tu es restée « illitérée » et j’ai découvert plus tard que tu le serais toute ta vie. On avait appris à lire et à écrire à Louis alors que toi, presque adolescente, n’avait manifestement pas fait l’objet d’une telle attention de la part de ton parrain le curé Giraud.

Les filles n’ont pas besoin de faire des études, cela ne sert à rien pour avoir des enfants, tenir la maison et travailler dans les champs. Tu l’as certainement entendue, cette rengaine typiquement masculine, cette injustice, tu l’as tristement subie comme des millions de femmes avant et après toi. Heureusement, je peux t’informer que de grands progrès ont été accomplis depuis une centaine d’années, il y a maintenant en France autant (enfin presque !) de chances de réussir dans la société pour les femmes que pour les hommes.

En attendant il n’est pas difficile d’imaginer ce qu’a été ton adolescence emplie de tâches ménagères et extérieures, comme le travail de magnanarelle que j’ai déjà évoqué. Tout ceci pendant une période des plus terribles que notre pays a vécues, car tu avais 15 ans au début de la révolution. Quoique la période qui a suivi n'ait pas été d’une grande opulence économique avec les guerres napoléoniennes. Lorsque le « grand homme » qui les avait causées a traversé la commune du Cannet pour se rendre à l’île d’Elbe ce ne fut certainement pas un parcours triomphal.

A la recherche de maxime

Après avoir fait ta connaissance par les actes de naissance du premier et du dernier enfant d’André à quatorze ans d’intervalle, j’ai perdu ta trace pendant de nombreuses années avant de pouvoir renouer le fil de ton existence.Vous entriez alors dans la période révolutionnaire. Les écrits relatant naissances, mariages et décès s’appelaient maintenant des actes d’état civil, ils étaient rédigés par un employé désigné par le conseil communal. Plus de « parroisse » comme on l’écrivait alors, le Canet était devenu une commune, les actes ne relataient plus ni baptême, ni bénédiction nuptiale, ni sépulture.

Autre différence, on rédigeait trois registres d’état civil séparés pour chacun des trois actes alors qu’auparavant tous les évènements se suivaient au fur et à mesure qu’ils survenaient. La difficulté, que seules des tables de correspondance permettent de lever, est de savoir à quoi correspondaient les dates exprimées dans le langage fleuri des penseurs révolutionnaires.

Ainsi, trouver ton nom sur les registres des décennies suivantes a été une quête longtemps infructueuse. Je vous ai donc cherché, les sept enfants Gibelin, dans tout ce qui existait au Cannet à partir de 1795, âge présumé auquel vous devriez tous fonder une famille.

Tes frères en se mariant gardaient leur nom Gibelin, et tous leurs enfants en étaient dotés. Si je manquais ton mariage, je ne connaîtrai pas ton nouveau nom ni celui de tes enfants, et ne pourrai vous apercevoir sur les registres, c’est ce qui est arrivé.

Mais en partant dans la recherche des mariages des enfants Gibelin, j’ai commis l’erreur de débuter en 1795 qui me paraissait être la date à partir de laquelle les premiers pouvaient convoler. J’ai bien trouvé trace des mariages de tes frères, des naissances de leurs enfants et malheureusement du décès de plusieurs d’entre eux.

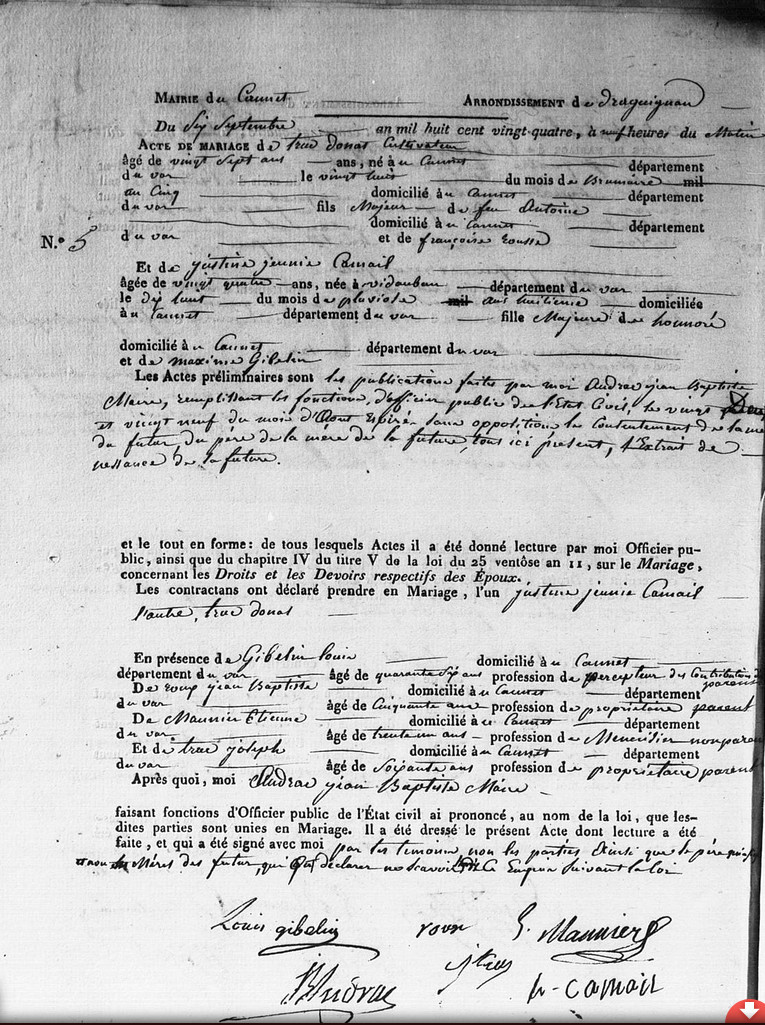

Une pièce miraculeuse est jointe à un acte de mariage

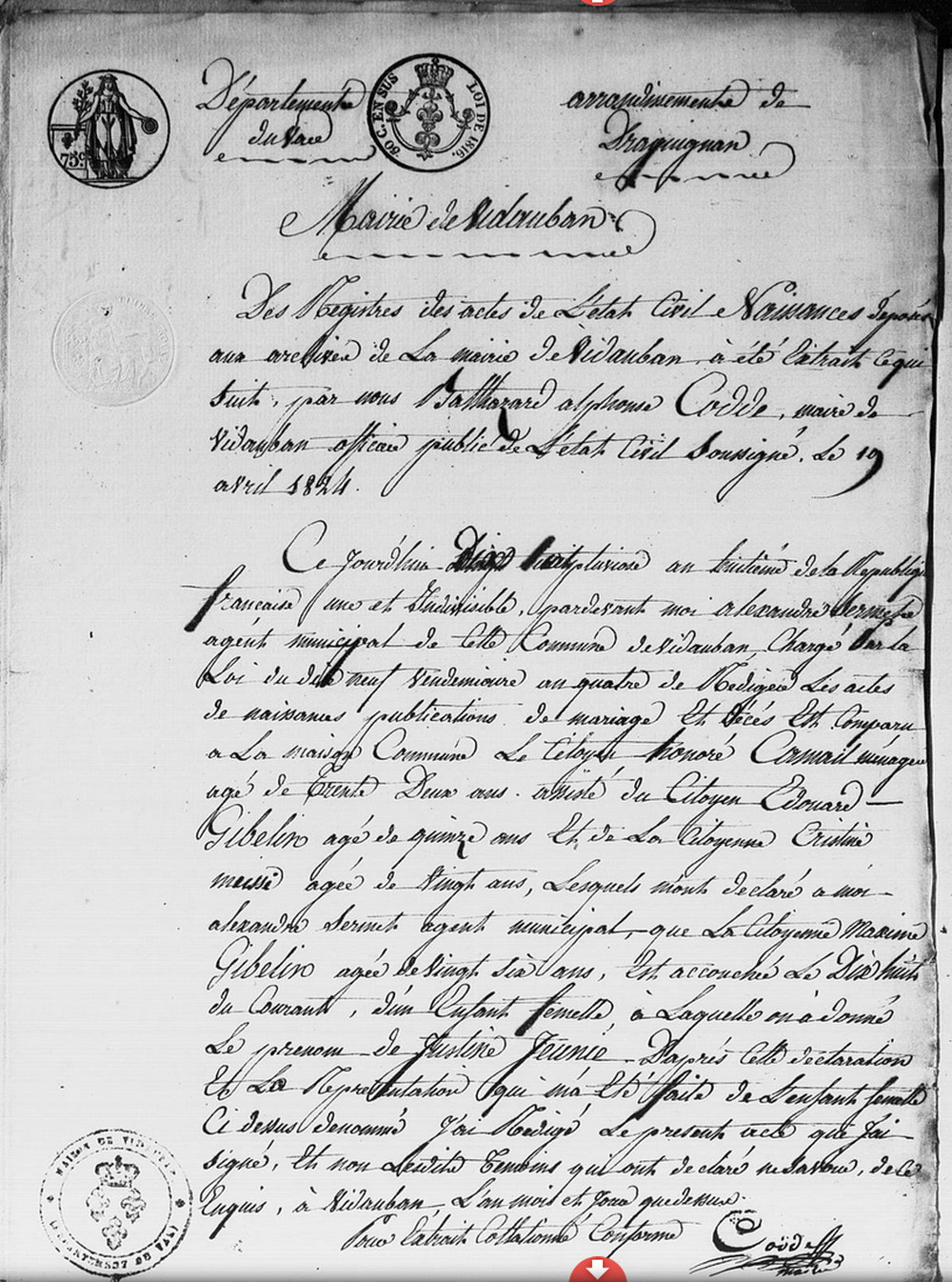

Je me désespérais d’apprendre ce que tu étais devenue, jusqu'au jour où ton nom est apparu en 1824 sur un acte de mariage d’une Justine Camail présentée comme ta fille. L’acte indiquait qu’elle était née 24 années plus tôt à Vidauban, par chance une copie de l’acte de naissance figurait dans le registre à la suite de l’acte. Je dis une chance car lorsque j’ai voulu voir l’acte original dans les registres de Vidauban il n’existait pas. J’ai fouillé sans résultat dans les alentours de la date annoncée, émis toutes sortes hypothèses pour les réfuter ensuite, j’en suis arrivé à douter de la véracité de la copie. Elle avait été établie par le maire de Vidauban, à la demande du maire du Cannet, ce qui est une obligation lorsque l’un des futurs époux n’est pas né dans la commune du mariage.

En 1824 donc, le maire de Vidauban appelé superbement Alphonse Balthazar Codde a retranscrit de sa plus belle plume ce qu’avait couché sur un registre communal, 24 années auparavant, l’agent municipal chargé de rédiger tous les actes en vertu de la loi du dix neuf vendémiaire an quatre. Il s’appelait Alexandre Sermet et tu l’as bien connu car j’ai pu voir par la suite qu’il t’avait citée plusieurs fois. Mais pour cette fois-ci, pas moyen de retrouver sa prose. Le 18 pluviôse an 4 assez raturé d’Alphonse Balthazar était absent du registre où, sur une double page, figurait un mariage le 10 pluviôse, puis un baptême le 12 à cheval sur les deux pages, puis deux autres baptêmes les 8 et 18 ventôse, donc le mois suivant.

J’ai toujours pensé que ce calendrier décalé, avec des noms inventés d’après les évènements naturels, avait été un casse-tête pour tous les habitants de ce pays, paroissiens placés sous la protection de la Sainte Mère l’Eglise devenus de simples citoyens de la République. Il était donc tout à fait possible que, suivant une expression actuelle mais dont tu peux certainement saisir le sens, on puisse à un moment ou un autre se mélanger les pinceaux. Je me suis donc égaré moi-même quelque peu jusqu’à ce que l’explication apparaisse évidente.

En regardant attentivement, il y avait une différence d’écriture du baptême chevauchant les deux pages. Ce n’était pas le même, les deux pages côte à côte ne se suivaient donc pas dans le registre original de Vidauban. Je dois te dire que les pages de tous vos registres sont représentées deux par deux, mais comme elles ne portent pas de numéro, il est possible que la personne ait sauté ou perdu certaines. Ma confiance absolue en la véracité des représentations de vos registres s’ébranla alors, la suite me conforta dans ma prudence.